江戸時代・徳川– category –

-

徳川家康の嫡男 【松平信康を切腹させたのは 誰か】

『信長の命令により信康は切腹させられる。理由は、武田との内通。信康の妻で信長の娘の徳姫のざん言により、母の築山殿と共に命を奪われた。』信康を解釈したのは誰?、信康の墓はどこにある? -

「桜田門外の変」の裏話【有村次左衛門哀話】

桜田門外の変で、井伊直弼の首を挙げた有村次左衛門は、変後に自刃して果てた。数えで23歳の短い生涯だった。だがこの次左衛門には、変の前日に仮祝言をあげた妻がいた。桜田門外の裏話哀話。 -

徳川家康の側室お万の方が生んだ、越前宰相結城秀康

『どうする家康』で、湯殿の家康を世話するお万。お万さんの色っぽさが反則級だった。さて、このお万が産んだ子が家康の次男、結城秀康。結城秀康の生涯に焦点をあてて描かれた小説が梓澤要氏の『越前宰相 秀康』。父家康に認められず、不遇に育ちながらも無骨に生きる。最後は越前の宰相として、父にも一目置かれる存在となる。 -

家康は「三方原で脱糞しなかった」し、「『しかみ像』の絵も描かせなかった」

「三方原の戦い」は、家康最大の危機。武田信玄に手痛い敗北をきし、逃げ帰るときに馬上で脱糞をした。そして、この屈辱を忘れないために、いわゆる「しがみ像」の絵を描いて、常に身近に置いた、という話が伝わる。だが、「どうする家康」の中では「脱糞逸話」は、扱われていない。さてこの話、どっちが本当なのか? -

家康は、「いつ」どういう理由で「松平から徳川」に改姓したのか

1566年、家康は東三河、奥三河を平定し、念願の三河の国統一に成功する。こうなると、家康も官位がほしい。だが、家康が官位を得るには、秘策「松平姓から徳川姓へ改姓してしまおう」作戦が必要となる。はたして、その作戦が必要な理由とは。 -

【金ヶ崎崩れ】 一説では「家康に知らせずに逃げてしまったとされる信長」どうする家康

金ヶ崎崩れの一説に「危機を察した信長は、家康に知らせずに撤退を始めた」という説もある。どちらにしても「金ヶ崎崩れ」は、信長・家康にとって大きな危機だった。さて、この危機を二人は、どう乗り切ったのか。 -

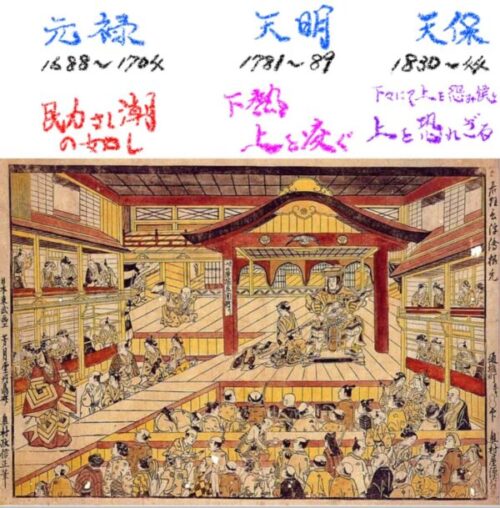

江戸時代の四つの改革は、当時の人々にどのような変化をもたらしたか

三大改革は、人々、つまり社会にどのような影響を及ぼしたか。ごく荒く言えば、『徳川吉宗の享保の改革は、元禄時代以降の世の中に生じた矛盾を、ある程度緩和した。』『松平定信の寛政の改革は、天明期の危機的状況を和らげ、その後の江戸幕府に安定を生み出した。』そして、『水野忠邦の天保の改革は、打ち出した政策のほとんどを後に撤回せざるを得なくなり、有効な対応が出来なかった。その結果、内憂外患を抱える幕藩体制に本格的な危機が訪れた。』 -

家康、江戸を建てる 伊奈家3代、4人の物語

利根川の流れを変え、江戸を創った伊奈家3代(4人の男たち)の物語。伊奈家の男たちは、実に60年、3代にわたる長い時をかけ、江戸湾に注ぎ込んでいた利根川の流れを現在の流れに変えた。「臆病で良いのです」緻密に、堅実に、粘り強く取り組む信念が人々の暮らしを変える。読後感の爽やかな物語。