-

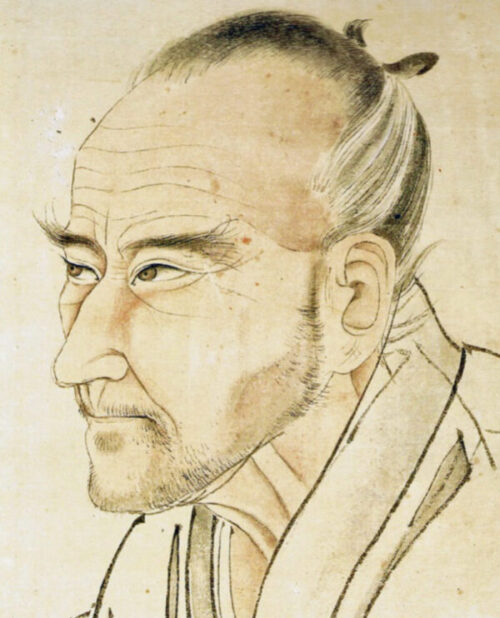

神皇正統記の著者 北畠親房の息子、南朝の支柱北畠顕家,石津の戦いで 死す

北畠親房の子、北畠顕家の動向を中心に延元年間中の1336から1338の南北朝の戦いの様子について -

北畠親房、「こいつはやばい奴だ」と尊氏をののしる

畠山親房は安倍晋三元首相と同じ67年の生涯を送りました。そのうち6年間を常陸で過ごしています。親房はなぜ常陸に来て、なぜ神皇正統記を書いたのでしょうか。 -

鎌倉時代の源氏と平家の戦い:佐竹氏の平家との結びつきと頼朝の戦略的背景

佐竹氏は,なぜ同じ源氏の頼朝を敵にしたのか。佐竹氏は源氏だが,大掾平氏との関わりが強い。常陸を含む板東では,源氏・平氏の氏を超えた連携と対立が生まれていた。 -

維新の源流としての水戸学NO10(弘道館記述義について)

弘道館記は、491文字の簡素な文章でしたので、斉昭は、「これを詳しく解説せよ」と藤田東湖に命じました。東湖は、再三辞退しましたが最終的に承諾し、十年の年月をかけ「弘道館記述義」を完成させます。 -

維新の源流としての水戸学NO9(弘道館記を書いたのは誰か)

弘道館は、一番最初に出来た藩校ということでも、藩校の中で一番大きかったと言うわけでもありません。 弘道館は、水戸学の中心だったという理由で全国で有名になった藩校です。 -

維新の源流としての水戸学NO8(会沢正志斎の新論)

新論は1825年に書かれています。出来上がった当時は、藩主斉脩(なりのぶ)によって、公刊を差し止められていました。 -

維新の源流としての水戸学NO7(藤田幽谷と東湖)

東湖は、幽谷の子であり後期水戸学を代表する、政治家にして詩人、そして思想家であるとともに行動家でありました 父、幽谷に負けず劣らずの秀才です。そして有言実行の人です。 -

維新の源流としての水戸学NO6『水戸学にとっての、立原翠軒と藤田幽谷』

1740年代から1800年の少し前ごろまで水戸学は衰退期に入っていました。再び水戸学に火をともし全国に名を知らしめたのが藤田幽谷でした。 -

維新の源流としての水戸学NO5『中期水戸学とは』

1740年頃~1790年代頃まで『大日本史』の編纂は停滞期に入ります。この停滞期を中期水戸学期と呼ぶ学者もいます。 -

維新の源流としての水戸学NO4「前期水戸学とは、後期水戸学とは」

大日本史には「紀伝志表」の四つの範疇がある。 前期水戸学は「紀」と「伝」 後期水戸学は「志」と「表」