-

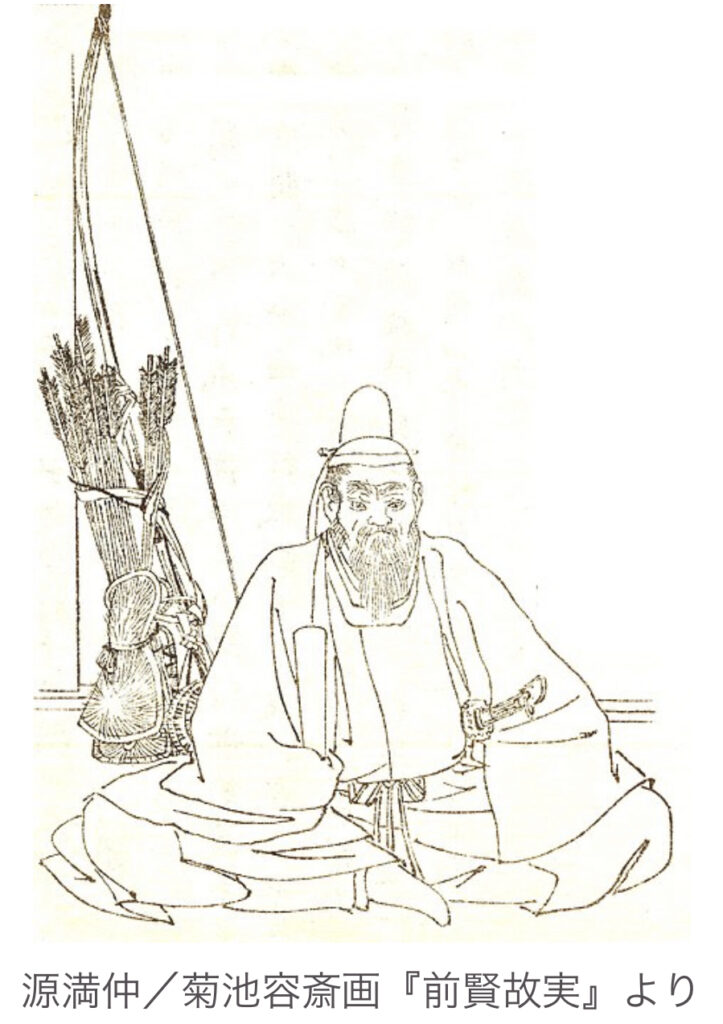

新羅三郎義光の遠祖、源満仲はどうやって武家としての地位を確立したのか

武家として、900年生き残れた家は、数えるほど。岩手の南部家、宮城の伊達家、山口の毛利家、鹿児島の島津家、そして、佐竹家。どうして900年命脈をつなぐことができたのでしょうか。 -

中3公民「人間の尊重と日本国憲法」における小集団による討論会(対話的で深い学び)

「自分の考えを問い直し、深める社会科学習指導の在り方」 研究の概要および索引語 公民的分野の学習において、生徒が自分の考えを問い直し、深めるためには、社会的事象を様々な角度から考察する必要がある。本研究では、中学校第3学年「人間の尊重と... -

対話的な学びを実現させるために、どのような指導が必要か

対話的な学びが成立するためには、 論点が明確になっていること 論点を巡って、発言がつながりながら発展していること が必要。 では、どうすれば? -

社会科における見方・考え方とは何?「ずばりこれです。」

社会的な見方・考え方とは 「何かと何かのかかわり」を基にして、見たり考えたりすること 「何かと何かのかかわり」に気付くこと -

【徹底解説】関心・意欲の評価:挙手の回数で「関心・意欲」は評価できない

「思考・判断」とは、資料を根拠とする「気付き・(主観的な)思い・(客観性を加味した)考え」のこと。 「関心・意欲」とは、体験・経験を根拠とする「気付き・思い・考え」のこと。 -

主体的・対話的で深い学びは「思いを発表できる、考えを聞きあえる『安心感のあるクラス』」の実現が前提

現代の子どもたちは、自己存在感、自己有用感が低い。思いを発表できる、聞きあえるクラスで育ったら、自己存在感、自己有用感の高い子どもに育つ -

主体的・対話的で深い学びを実現させるための、学習問題とは

小学校では「問題」、中学校では「課題」という語が一般的に使われます。 「問題」は主観的です。それに対し、「課題」は客観的です。 -

深い学びにするために、型より質にこだわれ(『何を考えさせるのか』に焦点を当てよ)

「主体的で対話的な学習」を、深い学びにするためには? 文科省の使う用語としては、「主体的・対話的で深い学びの実現」として,小学校学習指導要領(平成29年告示)第1章第3の1(1)、中学校学習指導要領(平成29年告示)第1章第3の1(1)に 第1の3... -

社会科で「主体的・対話的な学習」は、どうすれば実現できるのか

社会科で「主体的・対話的な学習」は、どうすれば実現できるか 若い教師から、「社会科で『主体的・対話的な学習』は、どうすれば実現できますか」という質問を受けました。時代は繰り返すと言います。我々が若い頃は、まだまだ講義式の授業が主流でした。... -

基礎・基本を身に付け,分かる喜びを味わう授業をどのように工夫したらよいか。

「基礎・基本を身に付け,分かる喜びを味わう」について、もう一度考えよう 学力とは何か、について話題になっています。先生方はプロですから当然「学力」とはこういうものだ、というイメージをお持ちでしょう。 さらに「基礎・基本」という言葉があり...