目次

筆者紹介

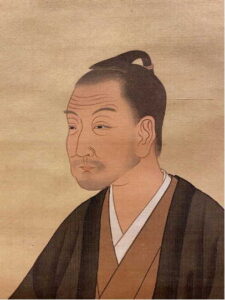

西尾幹二(1935-2024):

ドイツ文学者・保守派論客。

ニーチェ研究を基盤に、歴史認識や皇室問題を中心に戦後日本の精神風土を批判。

1997年「新しい歴史教科書をつくる会」初代会長として歴史修正主義の旗手となり、リベラル陣営からは「排外的」と批判される一方、保守層から「真の愛国論」と称賛された。

2021年刊行の『日本の希望』は晩年の集大成として、皇室・移民・憲法問題を貫く「日本とは何か」への根源的問いを提示。

主訴(筆者の最も言いたいこと)

- 皇室の正統性維持:男系継承の堅持と女系天皇容認への強烈反対。眞子内親王の婚約問題を「血統軽視の象徴」と断じ、宮内庁の無策を糾弾。旧皇族復帰による皇統保全を主張。

◇ - 歴史観の再構築:GHQ史観・自虐史観の打破。半藤一利『昭和史』を「善悪二元論的プロパガンダ」と批判し、東京裁判史観の脱却を提唱。

◇ - 国家主権の強化:移民政策を「自滅への道」と断罪。中国脅威論を軸に、対米従属外交の転換と自主防衛力の確立を訴える。

◇ - 言論の覚醒:左傾化するメディア・学術界への警鐘。日本学術会議を「共産党の下部組織」と批判し、保守言論の硬直化を「カルト右翼」と痛罵。

問題意識の背景

- 皇室の危機:眞子内親王の婚約を「自殺家系との縁組」と断じ、秋篠宮家の「個人主義的傾向」が皇室の神聖性を損なうと危惧。

◇ - 歴史認識の歪み:教科書から消えた神話の復権を主張。「天孫降臨神話こそ国体の礎」と強調。

◇ - 国際情勢の緊迫化:米中対立下で日本の外交・防衛が漂流する現状を「国家消滅の危機」と警告。

本論:3つの核心テーマ

1. 皇室論──神話と現実の狭間で

- 「男系継承は神話的根拠に立脚」とし、女系容認は「皇室の正統性を瓦解させる」と主張。

林文子・小池百合子の「進歩的文化人」的言動を「戦後特有の劣等感」と批判。

◇ - 上皇陛下の「平和主義」を「左翼の政治利用」と断じ、新天皇に「自然体での振る舞い」を要請。

2. 政治批判──保守の形骸化

- 安倍政権評:憲法改正着手を評価しつつ、対中宥和・移民推進を「保守の看板倒れ」と痛罵。

◇ - 自民党の変質:「反共防波堤」から「左翼的ポピュリズム政党へ堕した」と批判。

高市早苗を「真の保守」と持ち上げる一方、河野太郎・岸田文雄を「風見鶏」と断罪。

3. 歴史戦──記憶と忘却の攻防

- GHQ史観の打破:半藤一利『昭和史』を「敗戦プロパガンダ」と看破。戦争責任論を「自虐的贖罪」と否定。

◇ - 移民政策批判:EUの失敗を引き合いに「多文化共生は幻想」と断言。外国人土地取得規制の緊急性を訴える。

ネット上の評価

- 賛同層:保守派から「真の愛国論」「皇室護持の教科書」と絶賛。特に「移民政策批判」と「中国脅威論」が現実的と支持。

◇ - 批判層:リベラル系メディアから「排外的」「時代錯誤」と批判。眞子内親王への言及が「人権侵害」と問題視される。

ネット上の考察

- 意義:皇室論で「血統の神話性」を軸にした論理構築が特異。移民政策批判はEUの失敗事例を踏まえた現実的警告。

◇ - 課題:女系天皇否定論は「生物学 vs 文化継承」の矛盾を内包。中国脅威論が過剰で対話路線を軽視する危険性あり。

筆者の『ネット上に上がる本書の課題』への反論

国体護持の論理的一貫性は本書に軍配

男系継承の歴史的意義:

- 「生物学 vs 文化継承」の矛盾指摘は根本的誤解あり。

男系継承は単なる血統論ではなく、祭祀・神話・制度が三位一体となった日本の国体の核心。

◇ - 例:神武天皇以来の「三種の神器」継承は、生物学を超えた「霊統」の継承。女系容認は神器の正統性を瓦解させる。

国際比較の盲点:

- 世界の君主制(英・タイなど)は「王権の可視化」を基盤とするが、日本は「不可視の神話的秩序」に立脚。

- 女系容認論者は「可視的合理性」に偏り、日本独自の国体論を軽視。

対話路線の限界実証:

- 尖閣周辺の公船侵入(2023年累計1,200隻超)、台湾海峡ミサイル演習(2024年8月)は「力による現状変更」の明証。

- 中国共産党規約「台湾統一」条項(第3章第5項)が示す非妥協性。

対話をするためには、『経済・同盟関係・軍事力』があって

初めて成り立つ。

平和を念じるだけでは平和は来ない。

経済依存の危うさ:

- 対中輸出依存度18.4%(2024年財務省統計)が示す非対称的相互依存。

- 半導体供給網の中国依存(全グローバル生産量の60%)は安全保障上の致命傷。

「課題」とされた論点は、むしろ日本の存立基盤を守るための優れた洞察。

- 女系否定論:神話的秩序を軽視する合理主義への警鐘。(約2000年続く世界最古の国日本の、国体を守るべき。)

- 中国脅威論:自由主義的幻想を排したリアリズムの体現

歴史が証明するように、国体の堅持こそが外来圧力への最強の防壁。

西尾の主張は「守りの戦略」ではなく「国のかたち」そのものの防衛論である。

総評

『日本の希望』は保守思想の「決算報告書」的著作。

過激な表現と学術的引用で武装されたその主張は、確かに賛否激しい。

だが、現代日本が直面する根源的課題を照射する鏡としての価値は高い。

特に「自由民主主義の矛盾」を看破した点で、ポスト真実時代の予見性に驚かされる。

保守の原点に立ち返りつつ、未来への建設的ビジョンを提示できたか──読者各自が考えるべき課題を突き付ける一冊。

あわせて読みたい

本居宣長とは何をした人?『古事記伝』と『もののあはれ』から学ぶ日本文化

本居宣長 本居宣長(もとおり のりなが)は江戸時代中期に活躍した国学者です。 彼は医師として働きながら、日本古典文学や神道研究に没頭しました。 代表作『古事記伝…