第三者委員会という「公正」の仮面の下で何が起きたのか!

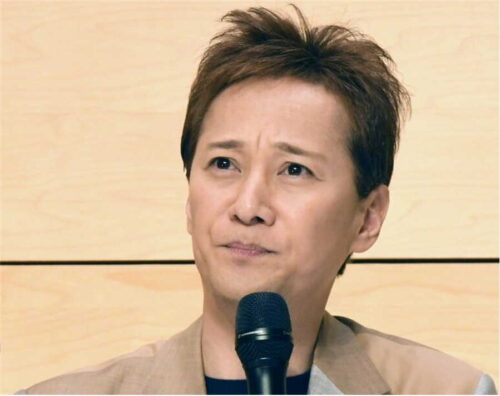

引退表明から約4ヶ月、中居正広氏が沈黙を破った。

5月12日、新たに就任した5人の弁護士団を通じ、

フジテレビ第三者委員会による「性暴力認定」に真っ向から反論したのだ。

争点となるのはWHOの広義な「性暴力」定義の適用妥当性と調査手法の公正さ。

中居氏側は26日を期限とする証拠開示請求も行い、

この問題は単なる芸能スキャンダルを超え、

第三者委員会という制度の在り方や

言葉の定義が持つ社会的影響力を問う事案へと発展している。

この記事のポイント:

- 中居正広氏が「性暴力認定」に反論した法的根拠と具体的内容がわかる

- WHOの性暴力定義と日本語の一般認識の乖離について理解できる

- 証拠開示請求の戦略的意図と5月26日の期限後に考えられるシナリオを把握できる

- 第三者委員会の問題点を法的・制度的観点から分析できる

- SNSでの反応や議論の焦点を多角的に知ることができる

- 芸能界とメディア企業の権力関係を歴史的・政治的文脈から考察できる

1. 中居正広氏の反論内容

中居氏側は「性暴力認定」に対して明確な法的根拠を持って反論を展開している。

1-1. 弁護団の構成と主張

中居正広氏の代理人として新たに就任したのは長沢美智子弁護士ら5人の弁護団だ。

彼らは「中居氏の人権救済のため」という明確な目的を掲げている。

詳細な事情聴取と関連資料の精査を行った結果、

「『性暴力』という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかった」

と主張している。

私が注目したのは、この反論が感情的な否定ではなく、専門的な調査に基づいている点だ。

長沢弁護士らの主張は、ただの言い訳ではなく、言語の解釈や社会的認識という学術的な視点に立脚している。

なお、示談成立後に問題が再燃した背景には、週刊誌報道から始まり第三者委員会設置へと発展した経緯がある。

中居氏は当初「示談成立により芸能活動に支障なし」との認識だったが、事態は急変した。

1-2. 反論の法的根拠

中居正広氏側は日本弁護士連合会の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を根拠として反論している。

このガイドラインでは中立・公正を基本原則とし、

事実認定の際には社会的影響にも十分配慮するよう求めている。

報告書はこの指針を満たさず、

「対象会社以外の一個人に対して社会的制裁を与えるものではない」

という原則から逸脱していると中居氏側は指摘する。

この点は芸能界における過去の第三者委員会と大きく異なる。

例えば2018年の某事務所問題では第三者委員会は当事者間の調整役に留まり、

個人の社会的制裁を目的としなかった。

今回の委員会は竹内朗委員長を含む弁護士3名で構成されているが、選定基準や中立性担保の仕組みは不透明だ。

2. 性暴力認定の論点

WHOの広義な定義の適用は、日本語の社会的文脈と大きく乖離している。

2-1. WHOの性暴力定義

第三者委員会が採用したWHOの定義では、

「性暴力」は「強制力を用いたあらゆる性的な行為」を指す。

ここでの「強制力」は有形力に限らず、「心理的な威圧や脅しが含まれ、かつその程度は問題にならない」とされている。

これは国際的な健康政策の文脈で使われる専門的定義だ。

一般市民には馴染みがなく、極めて広範な概念を含んでいる点に注意が必要である。

世界標準の医療・保健の視点から設計された定義なのだ。

X(旧Twitter)上でも「#中居正広定義問題」というハッシュタグが急上昇し、

「専門的定義を一般社会に適用するのは乱暴」

「英語のSexual Violenceの訳語問題では?」

など、言語学的観点からの議論も展開されている。

2-2. 定義適用の妥当性

中居正広氏側は、WHOの広義な定義を日本語の「性暴力」

という言葉に適用することの妥当性を強く問題視している。

「性暴力」という日本語は一般的に

「肉体的強制力を行使した性行為」「凶暴な犯罪」というイメージを喚起する。

中居氏側は「日本語の凶暴な言葉の響き・イメージに留意せず漫然と使用した」と批判している。

私は言語学の観点からも興味深いと感じる。

専門的定義と一般認識のギャップが、個人の社会的評価を大きく左右する事例と言えるだろう。

あるSNSユーザーは

「同じ行為でも『セクハラ』と『性暴力』では社会的インパクトが全く違う。言葉の選択には慎重であるべき」

と指摘している。

3. 証拠開示請求の詳細

中居正広氏側の証拠開示請求には、明確な目的と戦略が見える。

3-1. 開示を求める証拠

具体的に開示を求めているのは

「調査報告書作成に用いられた一切のヒアリング記録及びその他の証拠」だ。

さらに「性暴力認定の根拠となる証拠と、認定と証拠との対応関係がわかる資料」も含まれる。

この請求に対する回答期限は2025年5月26日と設定されている。

証拠開示請求は、第三者委員会の調査の透明性と公正さを直接問うものだ。

中居氏側は「人権救済のため」という大義名分を掲げているが、

これは単なるレトリックではないと私は考える。

法律の専門家によれば、特に注目すべきは「ヒアリング記録」の開示請求だという。

第三者委員会が誰にどのような質問をし、

どんな回答を得たかが明らかになれば、調査の公正性を検証できるからだ。

3-2. 開示後の展望

証拠開示請求の結果次第で、今後のシナリオは大きく分かれるだろう。

開示された場合、中居氏側は証拠の信頼性や解釈の妥当性を徹底検証するはずだ。

開示されない場合、中居氏側には複数の法的選択肢がある。

情報公開訴訟や、損害賠償請求、名誉毀損訴訟などの可能性も考えられる。

弁護士によれば「第三者委員会は法的強制力を持つ機関ではないため、開示を拒否する可能性も高い」という。

しかし拒否した場合、「委員会自体の透明性と信頼性に致命的な疑義が生じる」との指摘もある。

いずれにせよ、この証拠開示請求が第三者委員会の透明性と説明責任を問う重要なステップであることは間違いない。

4. 第三者委員会の問題点

第三者委員会の調査手法には、複数の手続き的問題があると指摘されている。

4-1. 守秘義務解除の経緯

調査報告書は、中居氏が守秘義務解除に応じなかったという点も事実認定の根拠としている。

しかし、中居氏側はこれを強く否定している。

実際には中居正広氏は当初、守秘義務解除を提案していたという。

ところが第三者委員会から

「2人の密室で何が行われたかが直接の調査対象ではない」

との回答があったために応じなかったと主張している。

この食い違いは調査プロセスの公正さに疑問を投げかける。

X上では「#第三者委員会の矛盾」というハッシュタグも登場し、

「調査対象じゃないなら何を調べたの?」「最初から結論ありきだったのでは」といった疑念の声が広がっている。

4-2. ヒアリングの扱い

中居正広氏は約6時間におよぶ第三者委員会のヒアリングに誠実に応じた。

しかし中居氏側によれば、調査報告書にはその発言要旨がほとんど反映されていないという。

さらに、第三者委員会が信頼性に疑問がある「伝聞証拠」に基づいて事実認定をしている点も問題視されている。

伝聞証拠とは「人から聞いた話」を指し、法的には証明力が弱いとされる証拠だ。

元裁判官のコメンテーターは

「法廷では採用されにくい伝聞証拠を重視するなら、

なぜ当事者の直接証言を軽視するのか理解できない」

と述べている。

フジテレビと中居氏という力関係の非対称性を考えると、

第三者委員会の独立性・中立性にも疑問符がつく。

5. 反論後の展開予測

証拠開示請求の結果によって、複数の展開シナリオが考えられる。

5-1. 法的対応の可能性

第三者委員会が証拠を開示した場合、中居氏側はその内容を精査し、

報告書の妥当性を再検証するだろう。

開示されない場合は、さらなる法的手段に訴える可能性がある。

現時点では第三者委員会の竹内委員長は「対応できない」としており、

フジテレビとその親会社も「回答は差し控える」としている。

被害女性側も現時点でコメントを控えている状況だ。

法律専門家によれば、「開示拒否の場合、裁判所を通じた文書提出命令を求める動きも考えられる」という。

また「第三者委員会報告書の効力そのものを否定する訴訟」という選択肢もあるそうだ。

5月26日の回答期限に向け、各方面の動きが注目される。

5-2. 社会的影響

この性暴力認定への反論は単なる芸能スキャンダルを超え、

第三者委員会という制度の在り方を問う事案となっている。

「性暴力」という言葉の定義と使用をめぐる議論は、

メディアリテラシーの重要性を改めて認識させる。

SNS上では「#中居正広を支持する」「#第三者委員会の闇」などのハッシュタグが拡散し、

「定義の恣意的運用は危険」「権力を持つメディアと個人タレントの力の非対称性」を指摘する声が多い。

一方で「被害女性への配慮を忘れるな」「記者会見を開くべき」という意見も見られる。

この論争は今後、他の芸能人不祥事や企業の危機管理にも波及するだろう。

特に「性暴力」という言葉の使用基準が社会的に再検討される契機となる可能性がある。

6. 反論と証拠開示の意義

中居正広氏による性暴力認定への反論と証拠開示請求は、

個人の名誉回復の問題を超えている。

第三者委員会という制度の公正さ、専門的定義と一般的理解のギャップ、

言葉が持つ社会的影響力など、多層的な問題が浮き彫りになった。

過去にも芸能界では様々な問題で第三者委員会が設置されてきたが、

今回のケースはその在り方自体を問い直す契機となるだろう。

メディア企業と個人タレントの力関係、専門家集団の判断過程の透明性、

国際的定義の日本社会への適用など、多くの示唆に富む事例だ。

私たちはこの問題を通して、権威ある機関の判断であっても

批判的に検証する姿勢の大切さを学べる。

5月26日の期限を控え、証拠開示請求の結果とその後の展開に注目していきたい。

本記事の結論:

- 中居正広氏側の反論は感情的否定ではなく、日弁連ガイドラインという法的根拠に基づく専門的な異議申し立てである

- 「性暴力」という言葉の定義と使用は、専門的文脈と一般認識の間に大きな乖離があり、個人の社会的評価に重大な影響を与える

- 証拠開示請求は単なる戦術ではなく、第三者委員会制度の透明性と説明責任を問う重要な試金石となる

- 第三者委員会の調査手法には、守秘義務解除の経緯やヒアリング内容の不反映など、中立性・公正性に疑問を投げかける複数の問題がある

- SNS上では定義問題と第三者委員会の在り方に対する批判的議論が広がり、メディアリテラシーの重要性が再認識されている

- この問題は芸能人個人の問題を超え、メディア企業と個人の力関係、専門家判断の透明性など、より広い社会的課題を提起している