こんにちは、皆さん。

最近の世界経済、特にトランプ前大統領の新たな関税政策について、かなり気になっているんじゃないでしょうか。

私も連日のニュースを見ていて、正直なところ頭を抱えています。

今日は4月3日に放送されたBSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」の特集内容をもとに、この問題について詳しく掘り下げてみたいと思います。

トランプ政権の「相互関税」政策とは何か

トランプ政権が先日発表した「相互関税」政策は、世界経済に大きな衝撃を与えています。

この政策の基本的な枠組みは、まず全ての貿易相手国に10%の基本関税を課し、さらに国別に追加関税を設定するというもの。

日本には24%、EUには20%、そして中国には驚くべきことに54%もの関税が課されることになります。

特に東南アジア諸国への影響は深刻で、カンボジアには49%、ベトナムには46%という高率の関税が設定されました。

これって正直、グローバル経済の基本原則を根底から覆すような政策だと思いませんか?

ここで思うのは、トランプは自分のやっていることがアメリカ自身の首も絞めていることに気づいていないんじゃないかということ。

世界経済はもはや緊密に結びついていて、一国の極端な保護主義はブーメランのように自国に返ってくるのに…。

市場の反応と日本経済への影響

政策発表直後、市場はすぐに反応しました。

日経平均株価は一時1600円を超える急落を示し、米ダウ先物も1000ドル幅の乱高下を記録。

特に自動車株や半導体関連株が売り込まれ、トヨタ自動車は6.2%、ソニーグループは5.8%の下落を示しました。

為替市場では、4月5日現在、円相場は147円台で推移しています。

先日の発表直後には146円台まで円高が進行していましたが、その後やや戻しています。

これは米国長期金利の動向を反映した動きとされていますが、今後の金融政策次第ではさらなる変動も予想されます。

日本の自動車産業への影響は特に懸念されています。

自動車関連産業は558万人の雇用を抱え、全就業人口の8.3%を占めるんです。

この追加関税が長期化すれば、北米市場依存度の高いメーカーでは収益率が最大15%も低下する可能性があるとの試算も出ています。

トランプの「日本の米関税700%」発言の真相

トランプ大統領は演説で「日本は米国産米に700%の関税をかけている」と主張しましたが、これには少し説明が必要です。

この数字は1993年のウルグアイ・ラウンド合意に基づく暫定措置が起源で、実際の現在の精米関税率は341%に設定されています。

それでも高いと感じるかもしれませんが、日本の農業事情を考えると一概に否定できない面もあります。

ただ、この数字を巡る日米間の認識の乖離が今後の交渉で問題化する可能性は高いでしょう。

国際社会の反応と対応

EUのフォンデアライエン委員長は「関税は世界の消費者を直撃する」と批判し、対抗措置の発動をほのめかしています。

中国商務省も「断固反対」の立場を表明し、報復関税の実施を警告。

日本政府は石破総理が直接トランプ大統領との協議を示唆するなど、早期解決に向けた動きを見せています。

アメリカ株がどんどん下がっているのに、トランプはまだ「自分のやったことは正しい」と思い続けているようですね。

これって、ある意味すごい精神力というか、頑固さというか…。

でも、経済政策としては危険な賭けだと思います。

専門家の見解と今後の展望

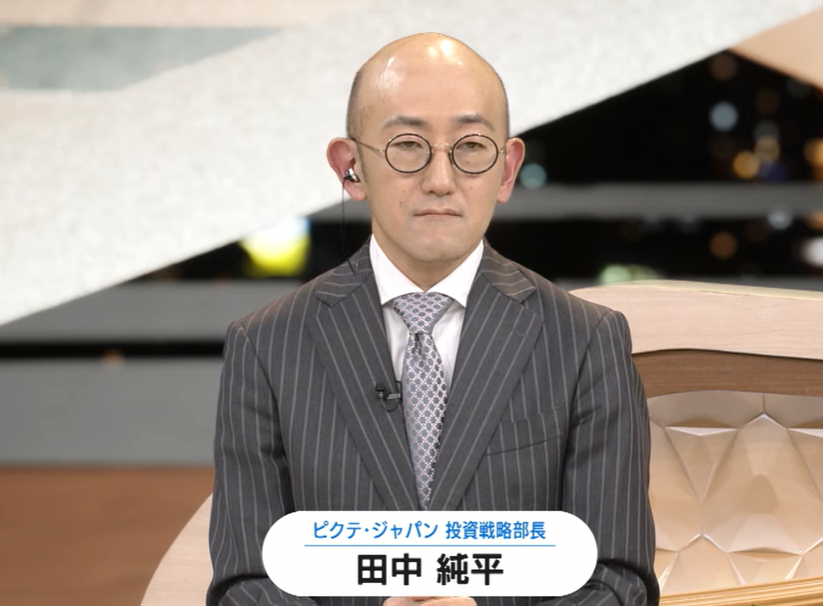

ピクテ・ジャパンの田中純平投資戦略部長は、今回の関税措置が「交渉の始まりに過ぎない」と指摘しています。

特にベトナムへの高率関税がサプライチェーンに与える影響を懸念し、多極化した投資戦略の必要性を強調。

具体的には「伝統的安全資産(金)の比率を10%まで引き上げる」「東南アジア新興国債券への分散投資」などを提言しています。

日経新聞の藤田和明編集委員は、この政策を「戦後国際経済秩序の転換点」と位置付けています。

1930年代のスムート・ホーリー関税法との類似性を指摘しつつ、デジタル通貨やサプライチェーン再編といった現代的な要素が複合的に作用するリスクを解説しました。

今後3ヶ月間は政策の具体化プロセスに伴うボラティリティの継続が予想されます。

つまり、トランプの関税政策の詳細がこれから少しずつ明らかになるにつれて、株価や為替レートが大きく上下に振れる不安定な状態が続くということです。

投資家たちは新情報に一喜一憂し、市場が落ち着かない状況が当分続くでしょう。

まるでジェットコースターに乗っているような、ハラハラドキドキの相場環境が3ヶ月ほど続くと予想されているのです。

6月のG7首脳会議と9月のWTO閣僚会議が重要な節目となるでしょう。

トランプの支持率と政策の行方

気になるトランプの支持率ですが、この政策発表後、おそらく爆下がりしているのではないでしょうか。

アメリカ国内でも、特に輸入品に依存する産業や消費者からの批判が高まっているはずです。

ただ、支持基盤である製造業労働者の間では、短期的には支持を維持している可能性もあります。

しかし、経済的な影響が実体化してくれば、支持率への影響は避けられないでしょう。

過去の経験からも、経済状況は大統領支持率に直結します。

特に物価上昇という形で一般市民の生活に影響が出始めれば、政策の見直しを迫られる可能性も高いと思います。

日本企業と個人投資家の対応策

企業レベルでは「関税リスク分散のための多国籍生産体制」「デジタル通貨を活用した決済システムの多様化」が急務となっています。

個人投資家に対しては「地域分散・資産クラス分散の徹底」「流動性の高いETFの活用」が推奨されます。

「流動性の高いETFの活用」とは、簡単に言えば、株式市場全体や特定の業界の動きを反映する投資信託のような商品を使うことです。

ETFは簡単に売買でき、少額から始められるのが特徴。

例えば、日経平均に連動するETFを買えば、個別の株を選ぶ手間なく、日本の株式市場全体に投資できます。

不安定な市場でも、すぐに現金化できる柔軟性があるため、リスク管理に役立つのです。

ただし、売買については個人の責任で行ってください。

また、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)やRCEP(地域的な包括的経済連携)の枠組みを活用した多角的な対応も検討されています。

ASEAN諸国との連携強化や、デジタル貿易協定の推進など、新たな経済連携の構築が課題となっているんです。

歴史から学ぶべき教訓

実は、1930年代の大恐慌時に米国が導入したスムート・ホーリー関税法は、世界的な報復関税の連鎖を引き起こし、大恐慌を深刻化させたという歴史があります。

当時と現在では経済構造が大きく異なるとはいえ、保護主義的政策の危険性は変わりません。

トランプ政権の相互関税政策は、単なる貿易摩擦を超え、戦後国際経済秩序の根本的な転換を迫る契機となり得ます。

その影響はマクロ経済から個別企業の経営戦略まで多岐にわたり、不断の状況分析と柔軟な対応が求められるでしょう。

最後に

今回のトランプの政策、短期的には確かにアメリカの一部産業を保護するかもしれませんが、長期的には世界経済全体、そしてアメリカ自身にとっても大きなマイナスになると思います。

これは、私個人の意見というより、この番組に出演した専門家たちの意見です。

歴史は繰り返すと言いますが、過去の教訓から学ばない政策決定は危険です。

皆さんも、今後の動向には注意深く目を向けつつ、自分の資産や事業への影響を考慮した対策を検討してみてはいかがでしょうか。

世界経済の変動期だからこそ、冷静な判断と適切な対応が求められています。

次回のブログでは、この問題の続報と、日本企業の具体的な対応事例について掘り下げてみたいと思います。

それではまた!