気候区の学習をしていて、亜寒帯は扱っているのに、亜熱帯が教科書に載っていなかった。ある生徒から「亜寒帯」という言葉を聞くのですが、「亜寒帯」とは、どんな気候区ですかと質問された。さて、「亜寒帯」とは?

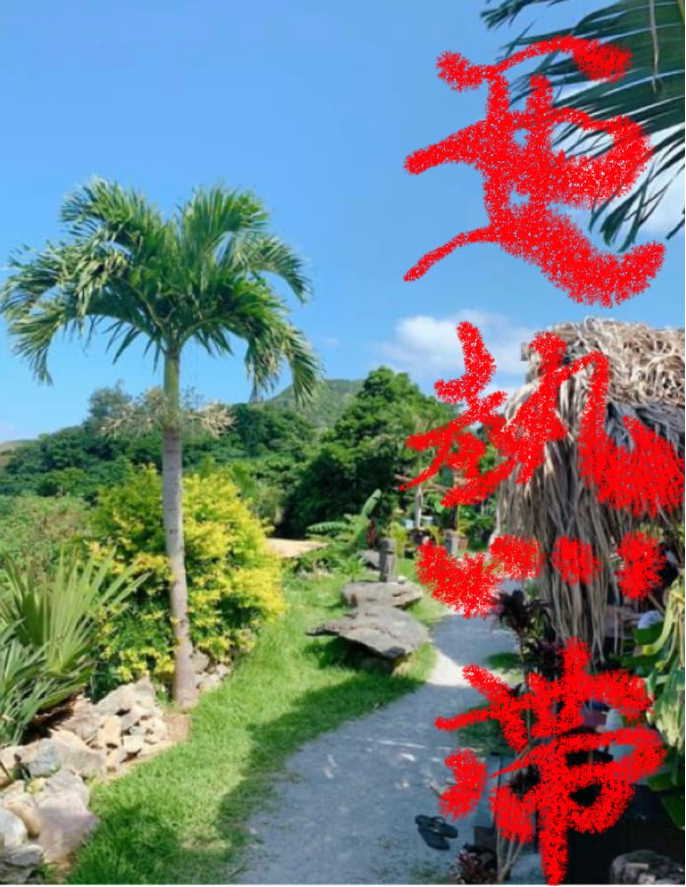

亜熱帯の亜とは

亜という字は, 「次ぐ, 準ずる,二番目である, その下に位する」などの意味があり, 亜熱帯とは熱帯に準ずる, 熱帯の様相はもつがそれに次ぐ気候帯という意味。

『亜熱帯』という言葉はあるが、実は『亜熱帯』がどこかを示すのかはっきりした基準はない。

ただし、一般に的には『緯度25 ~35 度の範囲』を呼ぶようである。

亜熱帯とは、どのような気候帯のを指すか

亜熱帯と一口に言うが、大きく2つに分かれている。

一つは、亜熱帯高気圧あるいは貿易風に支配される乾燥型。

もう一つは、夏期は亜熱帯高気圧の支配下にあり, 冬は偏叫風帯に属し, 乾季と雨季を繰り返す湿潤型との2種類に大別される。

亜熱帯を最初に規定した人物は誰か

気候帯として初めて亜熱帯はこういう気候区であると規定したのは, ドイツの気候学者ケッペンとされる。

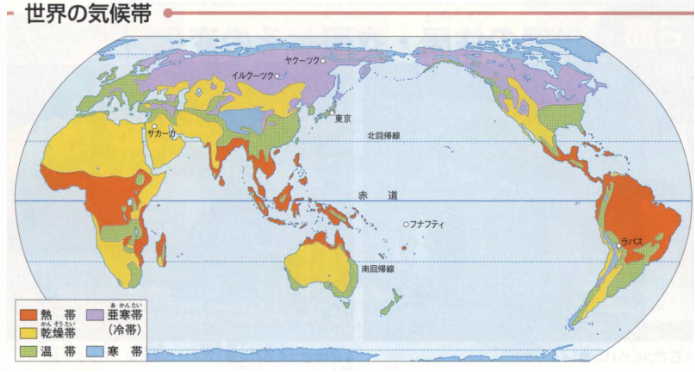

ケッペンは, 世界の植物分布を基準に, 気象・降水量の数値を加味して気候区分を行った。

1884 年最初の分類が発表されたとされる。 現在一般に知られているものは, 1918 年に発表されたものである。

ケッペンは、気候区をどのように分けたか

これは,世界をA ( 熱帯) ・B (乾燥帯) ・C (温帯) ・D (亜寒帯) ・E (寒帯) の5 気候に大別し, f(年中多雨)・W (冬季小雨)・S(夏季小雨) といった要素を加え24 気候区に分けたものである。

この分類に亜熱帯気候はない。

だが、これを細分化することによって熱帯に準じる気候帯として、亜熱帯気候をほぼ特定することができる。

このように気候 を分類し,い くつ かの気候帯・気候区に区別することは, 古くから行われてきた。

どのような方法で分けたかというと、

① 植物分布による気候 区分、

②緯度による気候区分,

③ 気温による気候区分などがある。

しかし, 気候の成因には様々な要素が複雑に関係しあっているため, 現在でも完全な気候の区分は存在していない。

まとめ

以下の表に亜寒帯と亜熱帯の定義、特徴、および違いをまとめました。

| 項目 | 亜寒帯 | 亜熱帯 |

|---|---|---|

| 定義 | 最寒月の平均気温が−3℃未満、最暖月の平均気温が10℃以上 | 明確な基準はないが、一般的に緯度25~35度の範囲 |

| 特徴 | 寒暖差が大きい、年中降水がある(Df)または冬季少雨(Dw)、北半球の高緯度地域に分布、針葉樹林(タイガ)が広がる | 高温多湿な夏と比較的穏やかな冬、乾燥型と湿潤型に分かれる |

| 亜熱帯との違い | 冷涼で厳しい冬と短い夏、植生や生活条件が異なる | 熱帯に次ぐ温暖な地域、高温多湿な夏と穏やかな冬 |

この表は亜寒帯と亜熱帯の気候区を簡潔に比較したものです。それぞれの特徴や違いを視覚的に理解しやすく整理してみました。

亜熱帯とは、どのような気候区のことか【社会科教育指導用語】(続き)25.3.16追加

亜熱帯地域の世界的分布

亜熱帯気候は世界の様々な地域に見られます。

北半球では、地中海沿岸、アメリカ合衆国南部(フロリダ、テキサス南部)、中国南部、日本の南西諸島などが該当します。

南半球では、オーストラリア南東部、南アフリカのケープ地方、南米のウルグアイなどが亜熱帯に分類されます。

それぞれの亜熱帯地域は地理的特性によって独自の気候パターンを持っています。

例えば、地中海性気候は夏季の乾燥と冬季の温暖な雨を特徴としますが、フロリダやアジアの亜熱帯地域は夏季に雨が多く、湿度も高くなります。

このような違いは、海洋循環や大陸の配置、山脈の存在など、様々な要因によって生じています。

近年の研究では、亜熱帯高気圧帯が極方向に拡大していることが確認されており、これが世界の降水パターンに重大な影響を与えていることが分かっています。

2020年以降、この現象は特に北半球で顕著になっており、従来は温帯とされていた地域が亜熱帯的特徴を示すようになってきています。

亜熱帯地域の植生と生態系

亜熱帯地域は豊かな生物多様性を誇り、独特の植生パターンを持っています。

湿潤亜熱帯では、照葉樹林(常緑広葉樹林)が優占し、マテバシイ、シイ、カシなどの樹種が見られます。一方、乾燥亜熱帯では、硬葉樹林やチャパラルと呼ばれる低木林が特徴的です。

亜熱帯地域の生態系は、季節的な降水パターンに適応した生物が多く、乾季と雨季のサイクルに合わせた生活史を持つ種が豊富です。

例えば、多くの植物は乾季に備えて水を貯蔵する能力を持ち、動物は季節的な資源の変化に合わせて移動や繁殖のタイミングを調整します。

2023年に発表された研究では、亜熱帯生態系が気候変動に対して予想以上の回復力を持つことが示されました。

特に、多様な種で構成される生態系は、極端な気象イベントからの回復が早いことが分かっています。

しかし、人間活動による生息地の分断化は、この自然の回復力を低下させる大きな要因となっています。

気候変動と亜熱帯の拡大(2010年〜2025年)

2010年から2025年の間に、気候変動の影響で亜熱帯気候帯は両極方向に約150〜200km拡大したと推定されています。

これは主に、地球温暖化による大気循環パターンの変化、特に亜熱帯高気圧帯(馬の緯度帯)の極方向への移動によるものです。

日本においても、この変化は顕著に現れています。

2025年現在、関東南部から東海地方にかけての地域は、夏季の高温多湿と冬季の温暖な気候という亜熱帯的特徴を示すようになりました。

冬季の平均気温が上昇し、亜熱帯植物の生育可能地域が北上しています。

2024年に公開された国際気候変動パネル(IPCC)の特別報告書では、このような気候帯の移動が農業生産システムに大きな影響を与えることが指摘されました。

従来の作物が育ちにくくなる一方で、新たな作物の栽培可能性も生まれており、農業のあり方を根本から見直す必要性が強調されています。

亜熱帯地域における人間の生活と適応

亜熱帯地域に住む人々は、高温多湿な環境に適応するための独自の生活様式や建築様式を発展させてきました。

例えば、沖縄の伝統的な住宅は、風通しを良くするための工夫や、強い日差しを遮る深い軒、台風に備えた頑丈な構造などの特徴を持っています。

食文化においても、亜熱帯地域ならではの特徴が見られます。

保存が難しい高温多湿な環境では、発酵技術や香辛料の使用が発達し、豊富な亜熱帯果実や野菜を活用した独自の食文化が形成されてきました。

これらの知恵は、現代の持続可能な生活様式を考える上でも貴重な参考になります。

2022年以降、気候変動に適応するための「亜熱帯型都市設計」という概念が注目されるようになりました。

これは、増加する熱波や集中豪雨に対応するため、緑地の確保、透水性舗装、建物の断熱性能向上などを統合的に行うアプローチです。

東京や大阪などの大都市でも、このコンセプトを取り入れた都市更新プロジェクトが進行しています。

亜熱帯気候の教え方:新しい教育アプローチ

社会科教育において亜熱帯気候を教える際、2025年現在では体験的学習と地球規模の視点を組み合わせるアプローチが効果的とされています。

例えば、リモートセンシングデータや気候モデルのビジュアル化ツールを活用することで、生徒は亜熱帯気候の特徴やその変化を視覚的に理解できるようになります。

また、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)技術を活用した教材も開発されています。

これにより、生徒は教室にいながら世界各地の亜熱帯地域を「訪問」し、現地の気候、植生、生活様式などを体験的に学ぶことができます。

2024年から導入された「グローバル気候ゾーン・エクスプローラー」というプログラムは、多くの学校で好評を博しています。

さらに、地域の気象データを長期的に記録・分析するプロジェクト学習も推奨されています。

生徒自身が地域の気候変化を調査し、それが世界的な気候変動とどのように関連しているかを考察することで、科学的思考力と地球市民としての意識を高めることができます。

まとめ:変化する亜熱帯と私たちの未来

亜熱帯気候は、単なる地理的概念ではなく、変化し続ける動的なシステムです。気候変動によって亜熱帯地域は拡大し、従来の温帯地域にも亜熱帯的特徴が現れるようになっています。

この変化は、生態系、農業、人間の生活様式など、様々な面に影響を与えています。

教育者として、こうした変化を生徒に伝えることは、単に気候区分を教えるだけでなく、地球環境の変化と人間活動の関係を考える機会を提供することになります。

亜熱帯気候の学習を通じて、生徒たちが変化する環境に適応しながらも、持続可能な未来を創造するための知識と意識を育むことが、これからの社会科教育の重要な役割となるでしょう。

コメント