こんにちは!今日は江戸時代後期、幕末を生きた一人の武士であり儒者、佐藤一斎についてお話しします。彼の主著である『言志四録』は、まるで19世紀前半の日本における「自省録」みたいなもの。今回は、この本の魅力や彼の人生に迫ってみましょう。

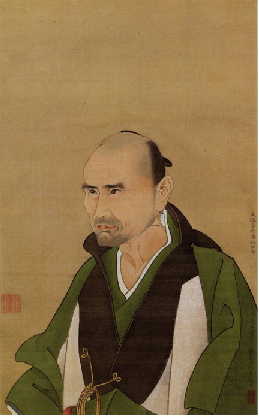

佐藤一斎とは?

佐藤一斎(その名の通り「一斎」とは儒者としての号)ですが、本名は「担」で、通称は「捨蔵」。なぜそんなちょっとユニークな名前を名乗っていたのか、これからお話しします。彼は1772年、3万石の小藩である美濃国岩村藩の家老の末っ子として江戸に生まれ、江戸で育ちました。岩村藩は早くから学問を重視していたため、彼も学問の重要性を強く感じていました。

一斎は1859年に88歳で亡くなるまで、ほぼ全生涯を江戸で過ごした都会人。ちなみに2022年は彼の生誕250年にあたります。私生活では愛妻や若い娘を失うなど、いろいろな不運に見舞われた一方、学者・教育者としては非常に充実した人生を送ったと言えます。

激動の時代を生きた一斎

彼が生きた時代は本当に激動でした。ロシアの南下や、英米の捕鯨船の増加、さらには清朝の「アヘン戦争」など、外からの圧力が高まっていました。国内では、浅間山の大噴火や天明の飢饉などの自然災害も多発していました。まるで現代日本のように、不安定な状況が続いていたのです。

そんな中で、一斎はどうやって心を平穏に保つことができたのか。彼もまた心の持ち方に対する深い探求をしていました。

挫折からの再起

若いころの一斎は、武士として「一足・二水・三胆・四芸」という基本的な技を身につけていました。そのため、大変ワイルドな若者として知られています。だけど、19歳の時、隅田川での悲劇的な事故で友人を失ってしまいます。彼はこの出来事によって、武士としての身分を離れざるを得なくなり、方向性を見失ってしまいました。

しかし、この大きな挫折が、実は彼の人生の転機になったのです。彼は自責の念とともに、儒学を極めるという新たな志を立て、人生を再起動させました。「捨蔵」という名前には、過去の自分を捨て、未来への覚悟をもって挑む姿勢が込められているのかもしれません。

朱子学との関係

さて、朱子学についても少し触れておきましょう。19世紀前半の日本では武士たちが儒学を教養として持つようになり、その中でも朱子学が特に重要とされました。佐藤一斎は、その朱子学をベースにしつつも、心とは何かを深く考えた人でした。

彼の思想には、自己啓発という考え方が色濃く反映されています。一斎は自らの経験を通じて、心の持ち方や自己制御について真剣に考えるようになったのです。

まとめ

佐藤一斎と『言志四録』は、ただの歴史的な存在にとどまらず、現代にも大切なメッセージを伝えてくれます。激動の時代にあっても、自分の心をどう保つべきかを探求した彼の歩みは、私たちも学ぶべきものが多いです。彼の言葉を再評価し、心に留めることで、私たちも新たな道筋を見つけていければと思います!

佐藤一斎の教育者としての功績(25.3.13リライト)

佐藤一斎の教育者としての側面は特筆に値します。34歳で林家の塾長となった一斎は、その後長きにわたり多くの人材を育成しました。門下生は3000人とも6000人とも言われ、佐久間象山、山田方谷、横井小楠、渡辺崋山など、幕末から明治維新にかけて活躍する多くの志士たちを輩出しました。

一斎は単なる朱子学の教授にとどまらず、当時異端視されていた陽明学の研究も行うなど、幅広い学識を持っていました。この学問的な懐の深さが、多様な思想を持つ人材を育てることにつながったのでしょう。

昌平黌での活躍

70歳という高齢で、佐藤一斎は幕府の学問所・昌平黌(しょうへいこう)の儒官(総長)に任命されました。昌平黌は神田湯島に設立された江戸幕府直轄の学問・教育機関で、当時の最高学府でした。

この重責を担った一斎は、単に古典を教えるだけでなく、時代の変化に対応した教育を行いました。特に注目すべきは、国際情勢への洞察力です。安政元年(1854年)、83歳の高齢にもかかわらず、日米和親条約締結に際し、時の大学頭・林復斎(はやしふくさい)を助け、外交文書の作成などに尽力しました。

『言志四録』の成立と影響

佐藤一斎の最大の功績とも言えるのが『言志四録』です。これは一斎が42歳から88歳まで、実に40年以上をかけて書き継いだ箴言集で、全1133条からなります。

『言志録』『言志後録』『言志晩録』『言志耋録』の四書の総称で、就寝前につけていた「瞑想記録ノート」を整理して出版したものとされています(毎日書評)。

『言志四録』の特筆すべき点は、その実践的な内容にあります。学問、思想、人生観など多岐にわたるテーマを扱い、リーダーのための修養書、人生の指南書として、200年にわたり読み継がれてきました。

西郷隆盛はこの『言志四録』1133条から感銘を受けた101条を抜き出し、『手抄言志録』として座右に置いていたと言われています(「只だ一燈を頼め」)。

これは、一斎の思想が明治維新の立役者にも大きな影響を与えたことを示す重要な事実です。

佐藤一斎の名言

一斎の残した言葉は、現代でも多くの人の心に響きます。特に有名なものをいくつか紹介しましょう。

「少にして学べば則ち壮にして為すことあり、壮にして学べば則ち老いて衰えず、老いて学べば則ち死して朽ちず」(言志晩録60条)

これは生涯学習の重要性を説いた言葉で、2001年に小泉純一郎元首相が国会で引用したことでも知られています。

「春風を以て人に接し 秋霜を以て自ら粛む」(言志後録33条)

他者には春風のように温かく接し、自分自身には秋の霜のように厳しくあれという教えです。2011年に野田佳彦総理大臣が所信表明演説で引用しました。

「一燈を提げて暗夜を行く 暗夜を憂うること勿れ 只だ一燈を頼め」(言志晩録13条)

西郷隆盛の座右の銘。

困難な状況でも、自分の信念という灯りを頼りに進めという励ましの言葉です。

佐藤一斎の幸福論

一斎は幸福についても独自の見解を持っていました。彼の幸福論は大きく二つに集約されます。

一つ目は、「人には快楽が必要だが、それは自分の外側(財産・名誉)ではなく内側(精神)にある」(言志耋録75)という考え方です。

二つ目は、「わざわざ幸せを求める必要はない。災いさえなければ幸せだ」(言志耋録154)という禅的な悟りの境地です。

これらの考え方は仏教や禅の思想を踏襲したものですが、西洋の哲学者ショーペンハウアーの思想とも通じる普遍性を持っています。

大塩平八郎との交流

佐藤一斎の生涯で興味深いエピソードの一つに、大塩平八郎との交流があります。天保4年(1833年)、62歳になっていた一斎のもとに、大塩から『洗心洞箚記』(せんしんどうさっき)が贈られてきました。これは大塩が大坂で決起する直前のことでした。

一斎はこの書に心を動かされたものの、実際に行動を起こすことはありませんでした。保守本流の頂点に立っていた一斎と、過激な行動に出た大塩との対比は、当時の思想界の複雑さを物語っています。

佐藤一斎研究の現状

長らく高名でありながらも、時代による価値観の推移から十分な理解がなされてこなかった佐藤一斎ですが、近年になって本格的な研究が進んでいます。

2025年2月には中村安宏氏による『佐藤一斎とその時代』が出版され、一斎の思想的変遷や同時代の思想状況との照応関係が明らかにされつつあります。

この研究では、『言志四録』の稿本研究や経典注釈書の分析を通じて、一斎の思想形成過程が詳細に検討されています。特に注目されるのは、一斎の思想が単に朱子学の枠内にとどまらず、陽明学や国学、さらには西洋の知識も取り入れながら発展していった点です。

現代における佐藤一斎の再評価

現代社会においても、佐藤一斎の思想は多くの示唆を与えてくれます。特に、リーダーシップや自己啓発の分野では、『言志四録』は今なお有効な指針となっています。

一斎が生きた時代は、外圧や自然災害など、現代と共通する不安定要素が多く存在しました。そのような状況下で、いかに心を保ち、自己を高めていくかという一斎の探求は、現代人にとっても大きな意義を持っています。

岐阜県恵那市岩村町では、一斎の生誕の地として、毎年佐藤一斎のお祭りが開催されています。また、岩村歴史資料館では一斎に関する資料が展示されており、その思想と生涯を学ぶことができます1。

佐藤一斎の思想は、200年以上の時を超えて、今なお私たちの心に響き続けているのです。

コメント