「伊勢神宮の神々は仏の化身か、それとも本来の神か」

日本の宗教史において、神と仏の関係をどう捉えるかは常に重要な問いでした。

両部神道は「神は仏の仮の姿」と説き、

伊勢神道はその逆に「神こそが本来の存在」と主張します。

この対立する二つの神道思想は、単なる神学論争ではなく、

日本人の信仰の二面性を映し出す鏡でもあります。

本記事では、真言密教に基づく両部神道と、外宮の神職たちが確立した伊勢神道の基本概念、

成立背景、そして日本の宗教観への影響を詳しく解説していきます。

なぜ同じ伊勢神宮に対して、これほど異なる解釈が生まれたのでしょうか。

1. 両部神道の基本と歴史

結論:両部神道は真言密教の世界観を神道に融合させた神仏習合思想です。

これは伊勢神道とは全く逆の発想から生まれました。

1-1. 両部神道の定義

みなさん、「両部神道って何?」と思ったことはありませんか?

実はこれ、SNSでも「#神社仏閣巡り」のハッシュタグとともに注目されている

日本独自の宗教思想なんです。

両部神道とは、簡単に言えば真言密教の立場から日本の神々を解釈した考え方です。

「両部」という名前の由来は、密教の「金剛界曼荼羅」と「胎蔵界曼荼羅」という二つの世界観から来ています。

この思想自体は古くからあったのですが、

「両部神道」という名前が公式に登場したのは、吉田兼倶(よしだかねとも)さんが

1500年頃に書いた「唯一神道名法要集」が初めてでした。

室町時代は宗教がごちゃ混ぜになっていた時代で、神様と仏様が仲良く共存していたんですよ。

今でいう「パワースポット」の原点とも言えるかも!

1-2. 神仏習合の代表例

両部神道は、今TwitterやInstagramで「#神仏習合」とともに紹介されることも多い、

神様と仏様の共存思想の代表例です。

6世紀に仏教が日本に入ってきた時、最初は神道と対立していたんですが、

そのうち「神様も仏様も同じ」という考え方が広まりました。

平安時代になると、山で修行する修験道が人気になり、山の神様と密教の教えが結びついたんです。

そうして神社の中に仏像が祀られたり、

お寺の敷地に神社が建てられたりする「神宮寺」という形態も生まれました。

両部神道はこの流れを理論的に説明する役割を果たしたんです。

実は今でも多くの日本人が初詣は神社、お葬式はお寺と使い分けるのも、この歴史の名残なんですよ。

伊勢神道が「神様が本物で仏様はコピー」と主張したのに対して、

両部神道は「神様と仏様は元々一つ」という全く逆の考え方をしていたんです。

最近では訪日外国人も増え、「Shinto and Buddhism」の関係に興味を持つ方も増えています。

一見矛盾する二つの宗教が共存する日本の宗教観は、

多様性を尊重する現代社会にも通じる考え方かもしれませんね。

また、コロナ禍以降、精神性を求める若者の間で

「#神道の基礎知識」といったタグとともに両部神道への関心が高まっているという現象も見られます。

神仏習合の精神は、今後も私たち日本人のアイデンティティの一部として生き続けることでしょう。

2. 密教思想と両部神道の関係

結論:真言密教の曼荼羅世界観が両部神道の理論的基盤となっています。

伊勢神道とは正反対の発想から生まれた点が興味深いんです!

2-1. 金剛界と胎蔵界の概念

「密教って難しそう…」と思っている方、

実はInstagramで「#曼荼羅アート」として人気なんですよ!

両部神道を理解するには、この曼荼羅の世界観がカギになります。

密教では、宇宙全体が大日如来さんの現れだと考えられています。

面白いことに、この大日如来さんは二つの顔を持っていて、「金剛界曼荼羅」では智慧の側面を、

「胎蔵界曼荼羅」では慈悲の側面を表しているんです。

両部神道は、この二つの曼荼羅に登場する仏様たちと、

私たち日本人になじみ深い神様たちを「実は同じ存在だよ」と対応づけました。

今でも話題の「パワースポット」の多くは、実はこうした神仏習合の場所だったりするんですよ!

2-2. 本地垂迹説の考え方

TwitterでたまにTLに流れてくる「#本地垂迹」。

これって何?と思ったことありませんか?

実は両部神道の核心的な考え方なんです。

「本地」とは「本物の姿(仏様)」、

「垂迹」は「仮の姿(神様)」という意味。

つまり「神様は仏様が日本人を救うために変身した姿なんだよ」という発想です。

例えば、伊勢神宮の天照大神さまは、実は大日如来の変身した姿とされました。

この考え方は平安時代から広まり、「垂迹美術」という芸術ジャンルまで生み出しました。

最近では外国人観光客の間で「神仏習合」の考え方に興味を持つ人も増えています。

彼らにとって、異なる宗教が対立せず共存するという日本の宗教観は新鮮なようです。

特にコロナ後の精神性重視の流れの中で、

「宗教の壁を超えた神仏習合」の精神が見直されているんですよ。

伊勢神道が「神様が本物で仏様はその影」と考えたのとは正反対の発想であるところも、

日本の宗教観の多様性を示していて面白いですね。

将来的には、多文化共生が進む世界で、

両部神道の「異なる存在も根源は一つ」という考え方が、

新たな意義を持ってくるかもしれません。

私たち現代人が神社でも寺院でも違和感なくお参りできるのは、

この両部神道の思想が日本人の中に今も息づいているからなのかもしれませんね。

3. 伊勢神道の成立と特徴

結論:伊勢神道は神を仏より優位に置く反本地垂迹説を採用した独自の神道思想です。

今でもSNSで「#伊勢神宮」が大人気なのはこの思想のおかげかも?

3-1. 伊勢神道の起源

「伊勢神宮って、ただの古い神社じゃないんですよ」と語るのは、

最近TwitterやInstagramで「#伊勢参り」タグを使った投稿をよくする歴史好きの方々。

実は伊勢神宮には深い思想的背景があるんです!

伊勢神道は鎌倉時代後期、

両部神道が「神様は仏様の化身」と説いていたのとは真逆の立場から生まれました。

伊勢神宮外宮の神官である度会行忠さんや度会家行さんが提唱したことから、

「度会神道」「外宮神道」なんて呼び名もあります。

『神道五部書』という書物を基に理論を固めて、

外宮の豊受大神の地位向上を目指したんですね。

特に元寇を神風で撃退した後、

「日本は神様に守られた神国だ!」という意識が高まる中で、

伊勢神道は「神様最強説」を唱える理論として人気を博しました。

3-2. 神国思想と神本仏迹説

今ではInstagramの「#パワースポット巡り」でも大人気の伊勢神宮ですが、

その思想的背景はかなり独特なんです。

伊勢神道は『陽復記』という書物の中で、

「人の心は神明の舎(やどり)」だと説き、

清らかな心を保つことで神と同じ境地に達する修養法を示しました。

また、すべての日本人は神の子孫だという「万民神胤観」も説いています。

これは当時の政治的状況と密接に関わっていて、

南北朝時代の南朝派の思想家・北畠親房にも大きな影響を与えたんですよ!

最大の特徴は「神本仏迹説」という考え方。

これは両部神道の「本地垂迹説」(神様は仏様の化身説)を真逆にひっくり返して、

「実は仏様こそが神様の化身なんだよ」と主張する超攻撃的な理論です。

伊勢神道は両部神道と真っ向から対立することで、

神道の独自性と優位性をアピールしました。

SNSでは「#伊勢神宮参拝」のタグとともに「日本人の原点を感じる」という投稿が多く見られますが、

これは伊勢神道が培ってきた「日本は神の国」という意識が、

千年以上の時を超えて現代人の心に響いているからかもしれません。

現代の神社ブームの中で、伊勢神宮の持つ特別な位置づけは、

この伊勢神道の思想的背景抜きには語れないのです。

訪日外国人にとっても「Authentic Japan」の象徴として、

伊勢神道の思想を体現する伊勢神宮は今後ますます注目されることでしょう。

4. 両神道の決定的な違い

結論:両部神道と伊勢神道は神仏関係の捉え方と伊勢神宮の解釈で根本的に対立します。

この違いは今のSNSでも話題になっています!

4-1. 神仏関係の対立構造

「結局、神様と仏様はどっちが偉いの?」

これ、実は1000年前から続く大論争なんです!

両部神道と伊勢神道の最大の違いは、神と仏のどっちが本物かという点。

両部神道は「神様は仏様の化身」と主張したのに対し、

伊勢神道は「いやいや、神様こそが本物で仏様は後からきた」と真逆の主張をしていました。

Twitterでよく見かける「#神仏習合」「#神仏分離」のハッシュタグも、

実はこの古代からの論争の現代版なんですよ。

この対立構造は単なる宗教論争ではなく、政治とも密接に関わっていました。

特に元寇を神風で撃退した後、「日本は神の国だ!」という意識が高まり、

伊勢神道が勢力を増していったんです。

現代の政治的対立の歴史的ルーツを知りたいなら、この両神道の対立は必須知識かもしれませんね。

4-2. 伊勢神宮の解釈の違い

「#伊勢神宮参拝」でインスタ投稿する前に知っておきたい豆知識!

実は内宮と外宮の関係性について、両部神道と伊勢神道では全く異なる解釈をしていたんです。

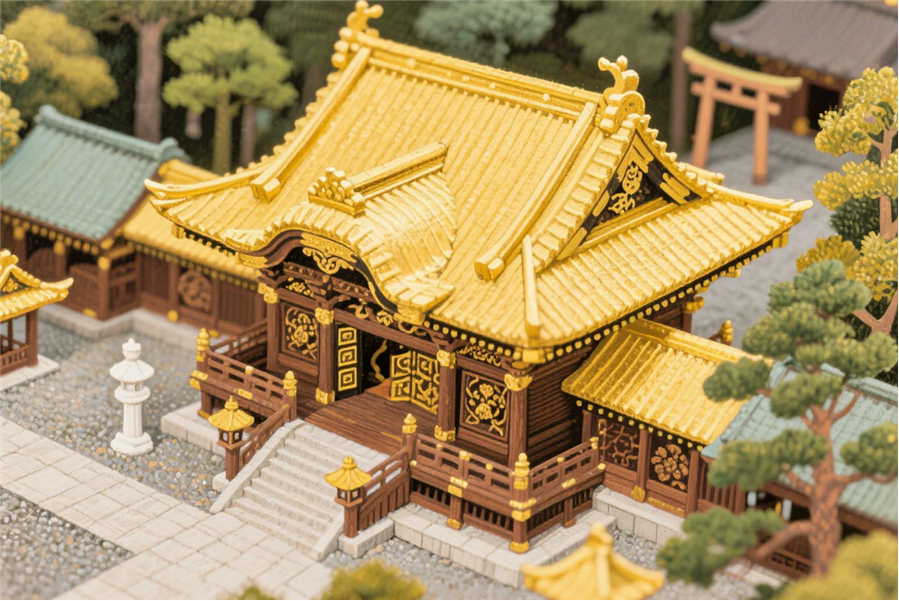

両部神道では、内宮の天照大神さまは胎蔵界の大日如来、

外宮の豊受大神さまは金剛界の大日如来とし、

二つが一体となって大日如来を現すという「二宮一光説」を唱えました。

これはまさに「神仏一体」の考え方です。

最近人気の「パワースポット巡り」でも、内宮・外宮両方に参拝する人が多いのは、

この考え方が無意識に残っているからかも?

一方、伊勢神道では外宮の豊受大神さまを、

天地創造の最初に現れた天之御中主神や国常立尊と同一視して、

内宮の天照大神よりも上位の絶対神と主張したんです!

内宮を「火」、外宮を「水」として、中国の五行説における「水は火に勝つ」論理で、

外宮の方が偉いと主張したんです。

当時の政治的対立が宗教解釈にも反映されていたなんて、歴史オタクにはたまらない話ですよね!

5. 日本の宗教観への影響

結論:両神道の対立と融合は、現代日本人の「ゆるふわ」な宗教観の形成に大きく影響しています。

5-1. 明治以降の変化

「明治時代にSNSがあったら、『#神仏分離令 』がトレンド入りしていたでしょうね」

1868年、明治政府は神道を国教化する方針を打ち出し、神仏分離令を発布しました。

それまで1000年以上続いた神仏習合の歴史に、一旦「いいね取り消し」が入ったんです。

両部神道の「神仏一体」の考え方は否定され、伊勢神道的な「神道優位」の考え方が国の公式見解に。

「廃仏毀釈」という過激な運動まで起き、多くの寺院や仏像が破壊されました。

でも興味深いことに、民衆の心の中では神仏習合の意識は完全には消えませんでした。

これって日本人のしぶとさですよね。

政策で宗教観は簡単に変えられないことを示す歴史的証拠です。

5-2. 現代に残る両神道の痕跡

今の私たちの生活にも、両神道の影響がたっぷり残っているんです。

例えば、「#初詣は神社、#お葬式はお寺」とダブルスタンダードな私たち日本人。

実はこれも神仏習合の名残りなんですよ。

神社のお守りを財布に入れながら、プチ厄年には寺でお祓いをする…

このなんとも日本的な「ゆるふわ宗教観」は、両部神道と伊勢神道の長い共存の歴史があったからこそ。

訪日外国人の方々が「日本人は宗教に寛容」と驚くのも納得です。

最近では「#精神性」「#マインドフルネス」などのタグとともに、

伝統的な神社仏閣への若者の関心が高まっています。

多様性の時代だからこそ、「異なるものも根源は一つ」とする両部神道的な視点が、

新たな意味を持ち始めているのかもしれません。

皆さんも、次に神社やお寺を訪れる際には、その裏にある千年の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

6. まとめ:日本独自の宗教観

日本人て不思議ですよね。

「初詣は神社、お葬式はお寺」って矛盾していそうなのに全く違和感なく生活しています。

この「ゆるふわ宗教観」の源流こそが、両部神道と伊勢神道の長い対立と共存の歴史なんです!

両部神道は「仏様が本物で、神様はその変身した姿」と考え、

密教の曼荼羅世界観に日本の神々をマッピングしました。

アナログ時代の壮大なデータベース化プロジェクトとも言えますね。

一方、伊勢神道は「いやいや、神様こそ本物!」と主張し、神道の独自性と優位性を強く訴えました。

SNSでも「#神社仏閣巡り」「#パワースポット」のハッシュタグで、

若者たちが両方を楽しむ様子が投稿されていますよね。

実はこれ、1000年以上前から続く神仏習合の文化が、

形を変えて現代に蘇ったものなんです。

特に「#御朱印集め」は、かつて両部神道が盛んだった時代の巡礼文化の現代版と言えるかも。

明治政府は「神仏分離令」で制度上の分離を図りましたが、

面白いことに日本人の心の中では神仏は今も仲良く共存しています。

政治によって宗教観は簡単に変わらないという好例ですね。

これは歴史・政治に興味がある方にとって、

政策と民衆の信仰の関係を考える良い題材になるのではないでしょうか。

今では外国人観光客も「日本人の宗教観って柔軟だね」と驚きます。

実際、新大久保の韓国料理店で働く大学生が伊勢神宮を参拝し、

京都の寺院で座禅するといった光景も日常的です。

グローバル化の進む世界で、

対立より共存を重んじる日本の宗教観は新たな価値を持ち始めています。

さあ皆さん、次に神社やお寺を訪れる際には

「ここにはどんな両部神道的要素が残っているかな?」

「伊勢神道の影響はどこに見られるかな?」と意識してみると、

より深い日本文化の理解につながるはずです。

東京なら明治神宮と浅草寺、京都なら八坂神社と清水寺など、

神社と寺院を一緒に巡る旅もおすすめですよ。

日本人の宗教観を肌で感じる旅に出かけてみませんか?