-

【SAKAMOTO DAYSアニメ評価】原作ファン必見!魅力と作画の真実を徹底解説

SAKAMOTO DAYS 2025年1月に放送がスタートした『SAKAMOTO DAYS』のアニメ版は、原作ファンから注目を集める一方で、賛否両論の評価が寄せられています。 本記事では、アニメの基本情報や視聴者のリアルな声をもとに、魅力と課題を分かりやすく解説します。... -

香取慎吾主演『日本一の最低男』視聴率予測と評判を徹底解説!

香取慎吾・日本一の最低男 香取慎吾主演の新ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』が、2025年1月9日よりスタートします。(フジテレビ系・22時から。初回は15分拡大) 本作は、家族嫌いで人生崖っぷちの主人公が「選挙当選」のために疑似家... -

大河ドラマ『べらぼう』の花魁・花の井とは?小芝風花演じる伝説の遊女の生涯と魅力

花の井・(演・小芝風花) この記事では、2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に登場する伝説の花魁「花の井(五代目瀬川)」について詳しく解説します。 小芝風花さんが演じるこのキャラクターは、吉原遊郭を象徴する存在であり、史実に基... -

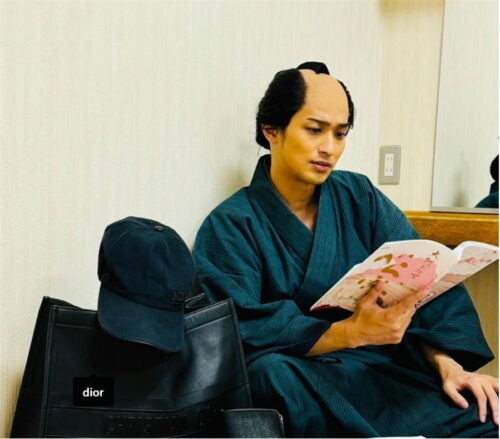

NHK大河ドラマ『べらぼう』第1話感想:吉原炎上と衝撃的な描写

楽屋入り・橫濱流星 NHK大河ドラマ『べらぼう』がついにスタートしました! 第1話では、江戸時代の吉原遊郭を舞台に、主人公・蔦屋重三郎(演・横浜流星)の波乱万丈な半生と現状が描かれていましたね。 特に注目されたのは、冒頭からの「吉原炎上」のシー... -

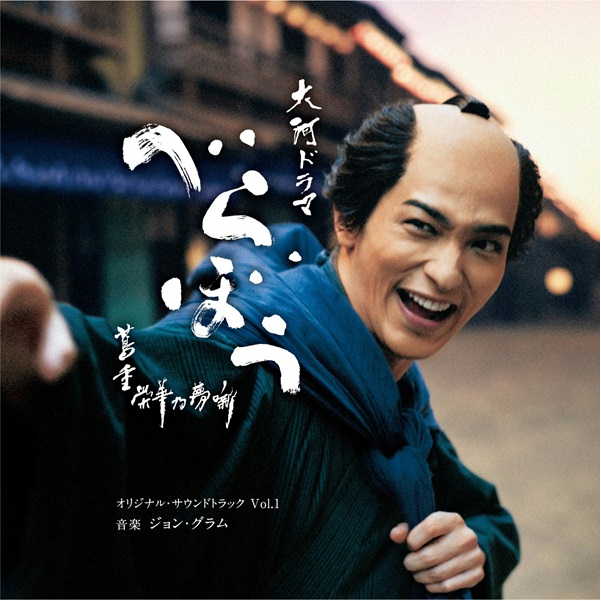

蔦屋重三郎とは何者?浮世絵黄金期を築いた江戸のメディア王とその挑戦

べらぼう・蔦屋重三郎(演・橫濱流星) 蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)は、江戸時代中期から後期にかけて活躍した出版業者であり、「江戸のメディア王」と称されました。 具体的には、1750年2月13日(寛延3年1月7日)に生まれ、1797年5月31日(寛政9... -

与田りんの挑戦:大河ドラマ『べらぼう』で注目のセクシーAV女優

与田りん 21歳のセクシー女優・与田りんさんが、NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』に出演し、大きな話題をお呼びしました。 彼女は第1話で遊女の死体役を演じ、その大胆な描写が視聴者やネット上で賛否を巻き起こしています。 2024年にAV業界デ... -

藤かんなの異色キャリア:AV女優からNHK大河ドラマ出演者への挑戦

藤かんな 藤かんなさんは、大阪大学大学院を修了し、上場企業で研究職を務めていた異色の経歴を持つAV女優です。 2022年にAVデビューし、2025年放送のNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」に出演したことで注目を集めています。 彼女は第1話で遊女... -

NHK大河ドラマ『べらぼう』に現役AV女優出演!話題のキャスティングとその背景

2025年1月5日に放送開始されたNHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』は、その斬新な演出とキャスティングで注目を集めています。 本作は江戸時代中期に活躍した出版人・蔦屋重三郎(演:横浜流星)の生涯を描く作品です。 特に話題となったのは、現... -

ニッポンジャーナルで取り上げられたJALサイバー攻撃の全貌と課題

2024年12月26日、日本航空(JAL)は大規模なサイバー攻撃を受け、国内外の運航に大きな混乱を招きました。 この件は翌27日に配信された「ニッポンジャーナル」で特集され、田北真樹子氏や伊藤俊幸提督がその背景と課題を深掘りしました。 この記事では、事... -

【ばけばけモデル】小泉セツが語る『思ひ出の記』の魅力:八雲を支えた妻の物語

1. 小泉セツと『思ひ出の記』 明治時代、日本の伝統文化を世界に紹介した文豪ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)。 その陰には、彼を支え続けた妻、小泉セツの存在がありました。 セツは、夫婦生活を振り返った手記『思ひ出の記』を残し、そこには彼女が見...