遠山美都男氏の『壬申の乱』は、古代日本最大の内乱とされる壬申の乱(672年)を、従来の通説に挑む形で再検討した意欲的な著作です。

本書は、単なる王位継承争いとして語られがちな壬申の乱を、日本律令国家形成への重要な契機として位置づけ、その歴史的意義を深掘りしています。

筆者は「勝者の歴史」として記された『日本書紀』を批判的に読み解きながら、敗者側や隠された事実にも目を向け、壬申の乱の実態に迫ります。

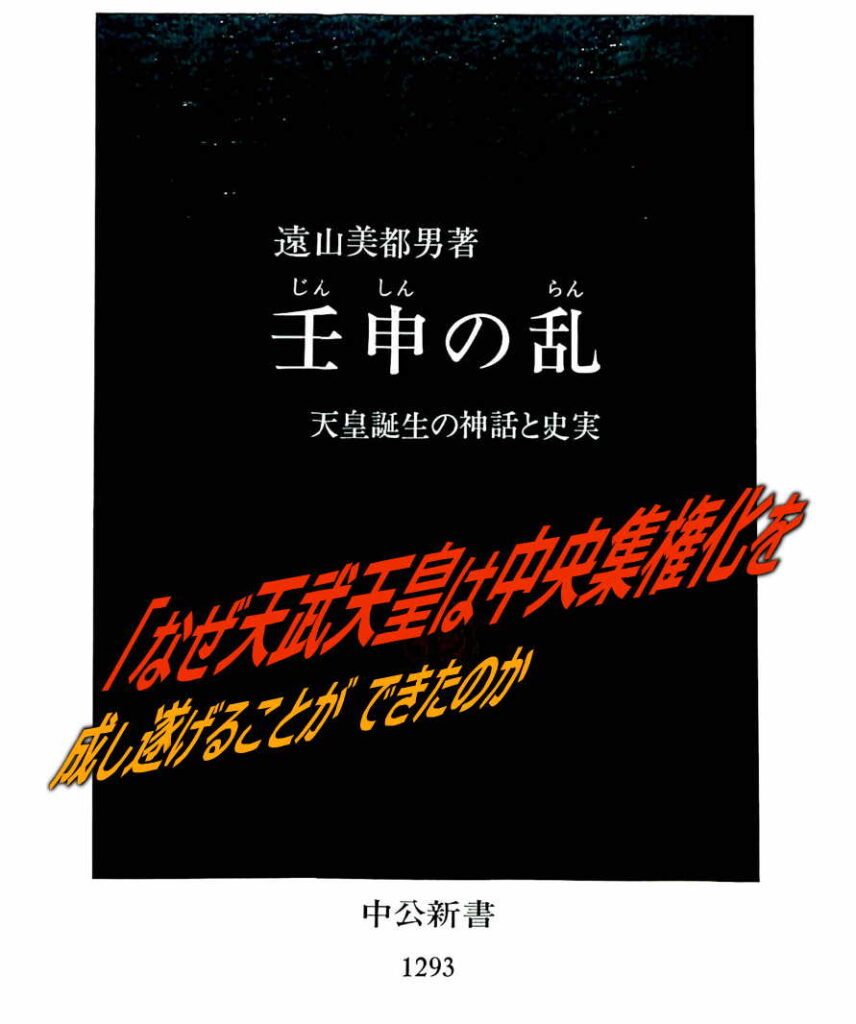

私自身が本書に期待したのは、「なぜ天武天皇は中央集権化を成し遂げることができたのか」という問いに対する答えでした。

結論として、本書にはこの問いに対する直接的で明確な答えはありませんでしたが、多くの示唆的な記述があり、私自身の推論を裏付けるに足る材料が豊富に見つかりました。

壬申の乱と中央集権化への道筋

筆者は、壬申の乱を単なる内戦ではなく、日本古代史における画期的な出来事として位置づけています。

特に注目すべきは、天武天皇がこの内乱後に中央集権化を進めた背景です。

私自身の推論として、「壬申の乱で中央豪族(蘇我氏や中臣氏)が大友皇子側について敗北し、その結果、彼らが政治的影響力を失ったことが、天武天皇による中央集権化を可能にした」という仮説があります。

本書ではこの点について直接的な言及はなかったものの、以下のような状況証拠が示されています。

1. 中央豪族勢力の弱体化

壬申の乱では、大友皇子側についた蘇我赤兄(左大臣)や中臣金(右大臣)が敗北し、一部は処刑されました。

この結果、中央政界で主導的役割を果たしていた豪族勢力が弱体化しました。

筆者も指摘するように、大友側についた豪族への処罰は限定的でしたが、それでも主要人物が失脚したことで中央豪族全体としての結束力や影響力が低下したことは否定できません。

2. 地方豪族との連携

壬申の乱では、多くの地方豪族(例:村国男依、多臣品治など)が大海人皇子側につき、その後も重用されました。

これによって、従来中央豪族が担っていた役割を地方豪族や新興勢力が補完する形となり、新しい統治体制構築への基盤が整ったのです。

3. 律令制導入による支配構造改革

天武天皇は壬申の乱後、庚午年籍(日本初の全国規模戸籍)の導入などを通じて律令国家建設を本格化させました。この制度改革は、壬申の乱によって得られた絶大な権力集中なしには不可能だったと考えられます。

「なぜ天武天皇は中央集権化を成し遂げることができたか」への答え

本書全体から浮かび上がる答えとして、「壬申の乱による政治的再編」が挙げられます。

敗北した大友側についた中央豪族勢力の弱体化、新興勢力として台頭した地方豪族との協調関係、そして律令制という新しい国家体制への移行。

この三つが相互作用し、天武天皇による中央集権化を可能にしました。

評価と課題

本書は、『日本書紀』という勝者側視点に偏った史料を批判的に読み解きながら、公平性を保とうとする姿勢が際立ちます。

また、多くの豪族や地域勢力について詳細な分析を加えたことで、壬申の乱という歴史的事件を多角的に理解できる内容となっています。

しかし一方で、「敗者」である大友側について残された史料不足から、その視点や動機について十分な検討が行われていない点は限界ともいえるでしょう。

結論

遠山美都男氏による『壬申の乱』は、日本古代史研究のみならず、国家形成や権力構造変革という普遍的テーマにも深い示唆を与える一冊です。

「なぜ天武天皇は中央集権化を成し遂げることができたか」という問いへの答えとして、本書は壬申の乱そのものだけでなく、その後に続く律令国家建設まで視野に入れた包括的な議論を展開しています。

本書から学べる教訓は、日本史研究者だけでなく現代社会にも通じるものであり、一読する価値があります。

そして私自身も、本書から得た知見によって、自身の推論「壬申の乱で中央豪族勢力が弱体化したため、天武天皇による中央集権化が可能になった」という仮説に確信を持つことができました。