NHK大河ドラマ『べらぼう』第38話。

歌麿(染谷将太)の妻・きよ(藤間爽子)が息を引き取るシーン、もう涙が止まりませんでしたよね。

「いかねえでくれ!おきよさん」——この叫び声、画面越しでも胸に突き刺さります。

きよの亡骸に寄り添って、黙々と彼女の顔を描き続ける歌麿。

時が止まったような静けさの中に、言葉にできない哀しみがあふれていました。

SNSでは「歌麿がかわいそう」「きよの死が泣ける」と、悲痛な叫びが嵐のよう。

視聴率は8.9%でしたが、数字以上に視聴者の心を揺さぶった回だったと思います。

描くほどに 遠のく 君の面影よ

さて、このドラマティックな展開、どこまでが史実なのか。

元社会科教師としては、気になってしかたがない。

歌麿の妻「きよ」は実在したのか?

専光寺に残る「理清信女」の記録

実は証拠があるんです。

歌麿の菩提寺・専光寺(世田谷区)に、寛政2年(1790年)8月26日に亡くなった女性の記録が。

戒名は「理清信女(りせいしんにょ)」。

「清」という字、偶然じゃないですよね。

「きよ」か「清子」だった可能性が高いと研究者も見ているそうです。

ドラマでは1788年頃に結婚して、1790年に死別。

結婚生活わずか2年。

短すぎる幸せだった~。

| 項目 | 史実 | ドラマ |

|---|---|---|

| 妻の名前 | 理清信女(推定:きよ) | きよ |

| 死亡年 | 1790年8月26日 | 第38話 |

| 結婚期間 | 約2年 | 約2年 |

| 死因 | 不明 | 瘡毒(梅毒) |

死因は「謎」——江戸時代の記録事情

史実では、きよの死因は記録されていません。

当時の女性に多かった病気は結核、天然痘、産褥死あたり。

でも、医療記録が不十分な江戸時代、庶民の死因は「わからないまま」が普通。

ちなみに歌麿自身の死因も謎だらけ。

病死説、梅毒説、手鎖後の衰弱説——諸説あります。

江戸の人々、ミステリアスすぎます。

喜多川歌麿は文化3年(1806年)9月20日または9月30日に亡くなりました。

西暦では1806年10月31日です。享年54歳。

筆マメで 人生メモは 書かぬ江戸

ドラマのきよ=史実+創作

「瘡毒(梅毒)」はドラマオリジナル

第38話で明かされた病名「瘡毒」——つまり梅毒。

耳が聞こえない設定も含めて、これらは全部ドラマの創作なんです。

時代考証としては不自然じゃありません。

でも、ここまで具体的な病名を設定したのは、制作側の「歌麿の苦悩を際立たせたい」という意図でしょうね。

愛する人が不治の病に——涙腺直撃の狙い撃ち。

きよは「無名の女性たち」の象徴

プロデューサーの藤並CP曰く、「歌麿にも幸せになってほしいと思った」。

過酷な生い立ちを背負った歌麿に、せめて一時の幸せを——制作陣の優しさが生んだキャラクターだったわけか。

ドラマのきよは、浮世絵師を支えた無名の庶民女性たち全体を象徴する存在として描かれているのだとか。

美人大首絵は「きよの死」から生まれたのか?

歴史的には「謎」だらけ

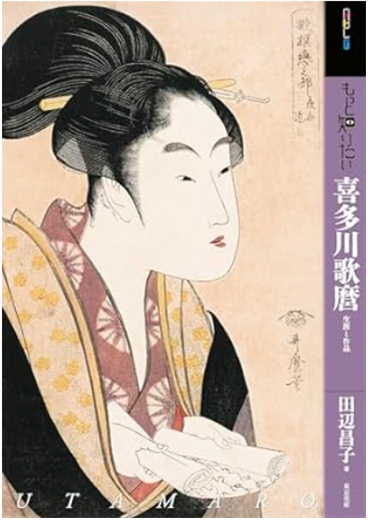

歌麿の「美人大首絵」——浮世絵界の革命として大ブームを巻き起こしたことは史実。

でも、いつ・どうやって誕生したのか、はっきりしていないんです。

寛政期に『婦人相学十躰』『高名美人六家撰』などの代表作を生み出したのは確か。

でも創作動機は諸説あります。

ドラマの解釈——喪失が芸術を生む

第38話の演出がすごかったですよね。

きよの死を受け入れることができず、歌麿は何度もきよの顔を模写し続ける…。

きよの死という喪失を通じて、歌麿は「人の顔に宿る感情や内面」を絵で残そうとする——やがて「大首絵」を完成させていく。

これは史実というよりドラマの詩的解釈。でも、芸術家の創作動機として説得力がありですよね。

なおじ的には、この説に共感!

これ史実でしょう!(思入れの激しい、なおじです…。)

でも、短命に終わった妻の存在が、歌麿の女性観に影響を与えた可能性——ゼロじゃないと思います。

百枚の きよに囲まれ また描く

蔦重と政演の仲直りも良かった

第38話では、蔦重(横浜流星)と政演・山東京伝(古川雄大)の和解シーンも感動的。

寛政の改革で決裂していた二人が、再び手を取り合う——男の友情って美しい。

鶴屋(風間俊介)の取りなしもナイス。

互いにぎこちない空気から、最終的に笑顔で握手。

こういう「男たちの物語」も、べらぼうの魅力の一つだねぇ。

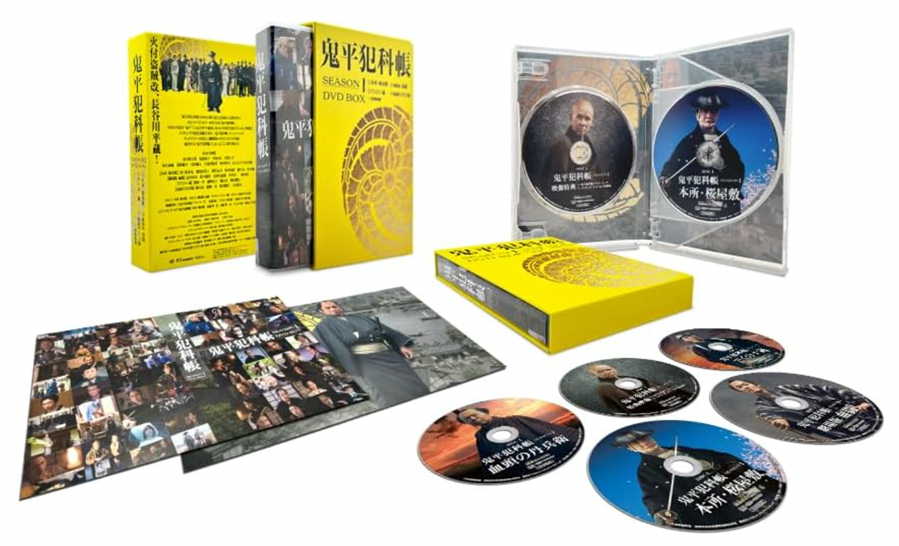

長谷川平蔵——「鬼平」への成長過程

第38話で平蔵がややアホっぽく見える演出、賛否両論だろうね。

なおじのような『鬼平犯科帳』ファンからすると、これじゃ鬼平じゃなく「カモ平」だよ。

でも史実をチャックすると、

若き日の平蔵は「本所の銕(てつ)」と呼ばれる放蕩息子だったことは確か。

遊び歩き、金遣いも荒く、父親を心配させまくった問題児。

中村隼人は「町人の目線を持つ平蔵」という新解釈で演じています。

後に鬼平へと成長する過程——まだ「卵」の段階なんですね。

鬼平ファンの皆さん、もう少し待ってみましょうよ。

これからの成長を楽しみに。

まとめ——史実と創作が織りなす物語

べらぼう第38話は、専光寺に残る「理清信女」の記録という史実をベースにしながらも、病名や障害設定はドラマオリジナル。

「美人大首絵」誕生と「きよの死の因果関係」も(史実では確認できないものの)、納得できる描き方だった。

喪失体験が芸術家の創作に影響を与える——これは時代を超えた真実でしょう。

史実を土台に詩的な解釈を加える、なおじはこういう歴史ドラマの描き方すきですねぇ。

ただ、この意見を東京したら、「ドラマに歴史を持ち込むのはナンセンス」という意見の人もいました。

まあ、ドラマの見方は人それぞれということで…。

次回第39話では、傷心の歌麿が江戸を出る展開だそう。

きよを失った歌麿が、どう立ち直り、「美人大首絵」へ向かうのか——引き続き注目ですね。