日本の古代は、ロマンに満ちている。

私が歴史好きになったきっかけも、小学生の頃に読んだ『万葉集』や『源氏物語』、そして奈良の大仏に魅了されたことだった。

しかし、教科書で学ぶ古代史は「大化の改新」「律令制度」「遣唐使」といった項目の羅列に過ぎず、実際の政治や社会の実態は見えにくい。

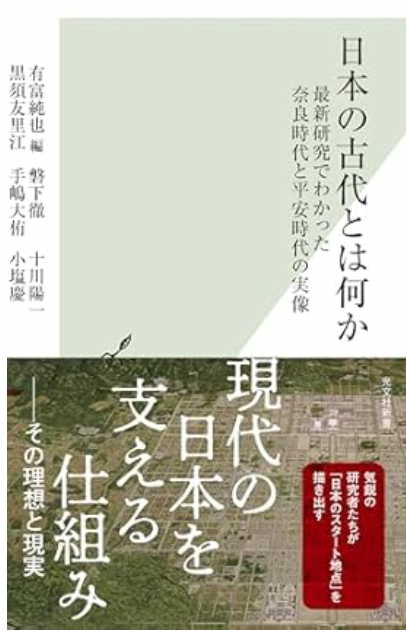

この本を手に取ったのは、最新の研究成果から古代日本の実像に迫りたいと思ったからだ。

本書は考古学や歴史学の第一線で活躍する研究者たちによる共著で、奈良時代と平安時代を中心に、政治・社会・文化の多角的な分析を展開している。

概要

本書は、古代史研究の最新成果を結集し、奈良時代から平安時代にかけての政治体制、権力構造、地方支配、文化変容について考察した論文集である。

従来の歴史観や通説を再検討し、より複雑で重層的な古代日本の姿を描き出すことを目的としている。

各章では「天皇と権力の関係」「藤原氏の実像」「地方支配と郡司」「文化変容のメカニズム」など、重要テーマについて掘り下げており、さらに執筆者による座談会「日本の古代とは何か?」で全体を統合している。

著者紹介

本書は日本古代史研究の第一線で活躍する気鋭の研究者たちによる共著。

十川陽一氏は奈良時代の政治構造について「天皇側近たちの奈良時代」などの著書がある。

磐下徹氏は「日本古代の郡司と天皇」など地方支配と中央権力の関係を研究。

黒須友里江氏は平安時代の摂関政治を専門とし、手嶋大侑氏は受領国司の変容について研究している。

小塩慶氏は平安時代の文化史、特に唐風文化から国風文化への展開についての研究で知られる。

座談会の司会を務めた有富純也氏を含め、各章では最新の研究成果に基づき、奈良・平安時代の政治・社会・文化について多角的な視点から解明している。

本書は、古代国家の実態に迫る意欲的な一冊。

分析

本書の構成と文体の特徴

全体は5つの章と座談会で構成され、各章は独立した論文でありながらも相互に関連している。

学術書でありながら、専門用語の説明や図表を効果的に用いることで、一般読者にも理解しやすい工夫が施されている。

特に、律令制度の図解や平安宮の構造図は複雑な内容の理解を助ける。

文体は研究者による論文というフォーマルさを保ちつつも、「〜だろう」「〜と考えられる」といった表現を用いることで、読者を議論に引き込む姿勢が感じられた。

主要な論点の分析

本書の主軸となるのは、古代日本の政治構造における「二元性」の問題だ。

第一章では、律令制と在地首長制が共存する「二元的国家論」が提示される。奈良時代の天皇権力は、単に律令制度だけに依るのではなく、天皇家産と呼ばれる私的な経済基盤にも支えられていたという視点は斬新だ。

第二章の藤原氏と摂関政治の分析も興味深い。

これまで「天皇から権力を奪った」とネガティブにとらえられがちだった摂関政治だが、実際には「政所政治論」は否定され、太政官を中心とした国政運営が機能していたことが明らかにされる。

地方支配に関する第三章では、郡司の役割に焦点が当てられ、「地方豪族=郡司=在地首長」という図式が単純に過ぎることを示す。

郡司層の実態分析を通じて、中央と地方の関係性がより複雑に描かれている。

文化面では、第五章で「唐風文化」から「国風文化」への転換が再検討され、単純な「外国文化の模倣から独自文化への発展」という図式ではなく、和漢が並び立つ重層的な文化構造が描かれている。

評価

本書の優れている点

- 従来の通説を丁寧に再検討している点:「摂関=藤原氏の専制」「在地首長制=古い支配関係の残存」といった定説を、最新の研究成果を基に批判的に検証している。

◇ - 多角的なアプローチ:政治史、制度史、文化史、考古学など様々な視点から古代を総合的に描き出している。

◇ - 具体的な事例の豊富さ:金井沢碑の分析(第三章)や和漢朗詠集の評価(第五章)など、具体的な史料・遺物の分析を通じて抽象的な議論を裏付けている。

◇ - 座談会による総合:個別の論文では見えにくい全体像や時代の流れを、座談会形式で補完している点が秀逸。

物足りなかった点

扱われているテーマが広範囲にわたるため、各章の議論がやや断片的に感じられる部分がある。

また、女性や民衆といった視点からの分析がもう少しあれば、より多角的な古代像が描けたのではないだろうか。

個人的感想

特に印象に残ったのは、「八世紀の郡司制度と在地」の部分だ。

著者は「郡司の頻繁な交替が実証された。これは制度と実態の乖離を意味すると同時に、郡司輩出勢力が一郡内に複数存在し、彼らが遍く郡司に就任できるよう、郡司職が持ち回り的に継承されていた」と指摘する。

この一節は、教科書的な地方支配のイメージを大きく覆すものだった。

さらに座談会での「律令や規範が、その後の日本列島に大きな影響を与えていることは間違いないが、律令を重視しすぎることを避けるべき」という議論も、歴史の連続性と断絶を考える上で示唆に富んでいる。

おわりに

本書は、日本古代史に関心を持つ一般読者や歴史愛好家、また大学で日本史を学ぶ学生にとって格好の一冊だろう。

従来の教科書的理解を超えて、最新の研究成果に触れることができる。

評価:★★★★☆(4.0/5.0)

古代日本の政治や社会は、単純な図式で理解できるものではない。

律令と旧来の制度、唐風と国風、中央と地方―これらの二項対立を超えて、複雑に絡み合う実像が本書には描かれている。

歴史は断絶よりも連続性の中で理解すべきだという本書のメッセージは、現代の私たちの社会を考える上でも示唆に富んでいる。