駿河湾地震は、いつ発生してもおかしくないとされる大規模な地震です。しかし、地震の予知が難しい現状では、私たち一人ひとりができる備えが命を守るために非常に重要です。このブログでは、駿河湾地震の予兆やリスクを理解し、どのような防災対策が必要かを具体的に解説します。地震への不安を感じている方や、今後の備えをどうすればよいか悩んでいる方に向けて、実践的なアドバイスを提供します。このブログを読むことで、駿河湾地震に対する理解が深まり、防災意識を高めることができるでしょう。

このブログを読んで分かること

- 駿河湾地震とは何か、その特徴と発生リスク

駿河湾地震は、静岡県を中心に発生が懸念されている大規模な地震です。このブログでは、駿河湾地震がどのような地震なのか、その発生メカニズムやリスクについて詳しく解説します。特に、過去の地震活動やプレートの動きから、なぜ「いつ起きてもおかしくない」とされているのか、その背景を理解することができます。 - 地震予兆の種類と東海地震の「前兆すべり」について

地震が発生する前に現れる予兆現象にはさまざまなものがあります。例えば、地殻変動や地下水位の変化、動物の異常行動などが報告されていますが、これらはどの程度信頼できるのでしょうか?さらに、東海地震に特有の「前兆すべり(プレスリップ)」という現象についても詳しく説明します。このプレスリップを捉えることができれば、巨大地震を事前に予測できる可能性があるとされていますが、その限界も含めて解説します。 - 駿河湾地震がもたらす具体的な被害想定

駿河湾地震が発生した場合、どのような被害が予想されるのでしょうか?静岡県を中心に、建物被害や津波による浸水被害など、具体的な影響を紹介します。さらに、交通インフラへの影響や原子力発電所へのリスクについても触れます。これらの情報を知ることで、自分自身や家族がどのような状況に直面する可能性があるかを理解し、防災対策に役立てることができます。 - 個人や家庭でできる防災準備とその重要性

「自分には何ができるのだろう?」と思っている方へ、このブログでは個人や家庭で簡単に始められる防災対策を提案します。避難計画を家族で話し合うことや、防災グッズを準備することはもちろん、家具固定などの日常的な対策も重要です。また、緊急時に役立つ情報収集方法として、防災アプリや緊急地震速報の活用法についても紹介します。これらの対策は、小さな一歩からでも大きな効果があります。 - 自治体や企業による防災対策と地域コミュニティでの取り組み

個人レベルでの備えだけでなく、自治体や企業による防災体制も重要です。静岡県では毎年大規模な防災訓練が実施されており、その内容や効果について解説します。また、企業による従業員向けの避難訓練や非常用備蓄など、職場でできる防災対策についても触れます。さらに、地域コミュニティで行われている防災教育や支援体制づくりについても紹介し、「地域全体で助け合う」ための取り組みを考察します。 - 今後予想される巨大地震への備えと防災意識を次世代へ伝える方法

南海トラフ地震など、今後30年以内に高確率で発生するとされる巨大地震への備えは急務です。このブログでは、政府や専門家による最新の警告情報を基に、どのようなリスクがあるのかを具体的に説明します。また、防災意識を次世代へ伝えるためには何が必要なのか?過去の大災害(東日本大震災など)の教訓を活かし、防災教育や地域活動を通じて未来に備える方法について考察します。 - このブログでは、駿河湾地震に関する基本的な知識から具体的な防災対策まで幅広くカバーしています。日常生活で実践できる備えから、地域全体で取り組むべき課題まで、多角的な視点で解説しているので、この機会にぜひ防災意識を高めてください。

興味がある方は、次ページからの本文をご覧ください。

1. 序章:駿河湾地震とは何か?

駿河湾地震は、駿河湾周辺で発生が懸念されている巨大地震の一つで、特に「東海地震」として知られています。この地域は、日本列島を形成するプレートの境界に位置しており、過去にも繰り返し大きな地震が発生してきました。駿河湾地震は、その中でも特に注目されている地震であり、政府や専門家からも「いつ起きてもおかしくない」と警告されています。

駿河湾周辺の地震活動の歴史

駿河湾周辺は、プレートの沈み込み帯に位置しており、過去には多くの大規模な地震が記録されています。特に有名なのが、1854年に発生した安政東海地震です。この地震は、東海地方を中心に大きな被害をもたらし、津波による甚大な被害も報告されています。また、1944年には昭和東南海地震が発生し、東海地方や関西地方にも大きな影響を与えました。

これらの歴史的な地震からわかるように、駿河湾周辺は周期的に大規模な地震が発生する地域です。特にプレートの沈み込みによって蓄積されたエネルギーが解放されることで、数十年から数百年の周期で巨大地震が発生することが知られています。このため、次に発生する「東海地震」も非常に高い確率で起こると考えられており、そのリスクは無視できません。

東海地震とその特徴

駿河湾地震として懸念されている「東海地震」は、日本政府が特別に監視している数少ない地震の一つです。その理由は、この地域で発生する巨大地震が、日本全体に甚大な影響を与える可能性があるからです。特に静岡県を中心とした広範囲で大きな揺れが予想されており、津波や土砂災害など二次災害も含めた被害想定がされています。

東海地震の特徴として挙げられるのは、「プレート境界型」の地震であることです。これは、日本列島の下にフィリピン海プレートが沈み込んでいく過程で引き起こされるもので、この沈み込みによってプレート間にひずみが蓄積され、それが限界点を超えたときに一気に解放されることで巨大な揺れを引き起こします。このメカニズムは他の南海トラフ巨大地震とも共通しており、一度発生すると広範囲にわたって甚大な被害をもたらすことになります。

「いつ起きてもおかしくない」とされる理由

現在、多くの専門家や政府機関は、駿河湾地域での巨大地震について「いつ起きてもおかしくない」と警告しています。これは、この地域で蓄積されたひずみエネルギーが限界点に近づいているためです。特に南海トラフ全域では、大規模な地殻変動が観測されており、その影響で駿河湾周辺でも異常な動きを見せています。

さらに、日本政府は「東海地震観測情報」を設置し、この地域の異常現象を24時間体制で監視しています。このような体制が整えられている背景には、過去の経験から得た教訓があります。例えば、1944年の昭和東南海地震では事前予知ができず、多くの人命や財産が失われました。そのため、現在では早期警戒システムや防災訓練など、多くの対策が講じられています。

このように、駿河湾周辺では過去から現在まで継続的に大規模な地殻変動が観測されており、そのリスクは非常に高い状態です。次章では、このような巨大地震を予測するための「予兆」について詳しく解説します。

2. 地震予兆とは?

地震予兆の定義と種類

地震予兆とは、地震が発生する前に観測される異常現象や変化を指します。これらの現象は、地殻の動きやプレートのひずみが限界に達し、エネルギーが解放される直前に発生することが多いとされています。地震予知を目指す研究者たちは、さまざまな現象を観測し、地震の前兆として利用できるかどうかを探っています。

代表的な予兆現象には以下のものがあります:

- 地殻変動:プレートの動きによって地表が上下したり、水平移動したりする現象。特にプレート境界に近い地域では、このような変動が大きくなることがあります。

- 地下水位の変化:地下水の流れや水位が急激に変化することがあります。これは、地下での圧力変化や断層の活動によるものと考えられています。

- 動物の異常行動:古くから、動物が地震前に異常な行動を取るという報告があります。例えば、犬や猫が急に騒ぎ出す、鳥が一斉に飛び立つなどです。しかし、これらは科学的に十分な根拠があるわけではなく、一部では偶然とされることもあります。

東海地震における「前兆すべり(プレスリップ)」モデル

東海地震は、日本で唯一「予知できる可能性がある」とされてきた地震です。その理由は、「前兆すべり(プレスリップ)」と呼ばれる現象が発生する可能性が高いからです。前兆すべりとは、プレート間で蓄積されたひずみが解放される前に、断層面でゆっくりとしたすべり運動が起こる現象です。このプレスリップが観測されれば、大規模な地震の発生を数日から数時間前に予測できる可能性があります。

気象庁は、このプレスリップを捉えるために、高密度な観測網を駿河湾周辺に設置しています。特に「ひずみ計」と呼ばれる装置を使って、地下深くで発生する微細なひずみの変化を24時間体制で監視しています。複数の観測点で同様の異常な変化が確認された場合、それが東海地震の前兆である可能性が高まります。このような観測データを基に、政府は段階的な警戒情報を発表します。

ひずみ計による観測システムとその役割

ひずみ計は、地下深くに設置され、プレート間で発生する微細な歪み(ひずみ)をリアルタイムで検知します。東海地域には20箇所以上のひずみ計が設置されており、これらはプレート境界で発生するわずかな動きを捉えることができます。

このシステムでは、まず1つのひずみ計で異常値が観測された場合、「東海地震観測情報」が発表されます。しかし、この時点ではまだ確実な予知とは言えません。

次に2つ以上のひずみ計で異常値が確認された場合、「東海地震注意情報」が発表されます。この段階では専門家による判定会議が開かれ、さらに詳細な分析が行われます。

そして3つ以上のひずみ計で異常値が確認され、「前兆すべり」が進行していると判断された場合、「東海地震予知情報」が発表されます。これによって、大規模な災害への備えを迅速に進めることが可能となります。

地震予知技術の限界

しかしながら、現在の科学技術では、正確な地震予知は非常に困難です。特定の日付や時間帯を指定して「この日に大きな地震が起こる」と断言することは不可能です。たとえプレスリップ現象を捉えたとしても、その後どれくらいの時間で本震につながるかは明確には分かっていません。また、多くの場合、小さなすべりだけで終わってしまい、大きな揺れにはつながらないこともあります。

さらに、日本国内外で行われている多くの研究でも、動物行動や気温変化など他の予兆現象については科学的根拠が不足しており、それらを用いた正確な予知は難しいとされています。

東海地震における唯一の予知可能性について

東海地震は、その特殊な地質構造と長年続けられている観測体制のおかげで、日本国内でも唯一「直前予知」が理論的には可能だとされています。しかし、それでも完全な精度で予知できるわけではなく、その限界も理解しておく必要があります。たとえば、プレスリップ現象自体が必ずしも全ての東海地震に先行して起こるわけではなく、そのため警戒情報なしに突然大きな揺れが襲う可能性もあります。

このように、科学技術にはまだ限界がありますが、それでも観測網や防災体制を強化することで被害を最小限に抑える努力は続けられています。次章では、このような駿河湾地域で想定されている今後のリスクについて詳しく解説します。

3. 駿河湾地震が引き起こすリスク

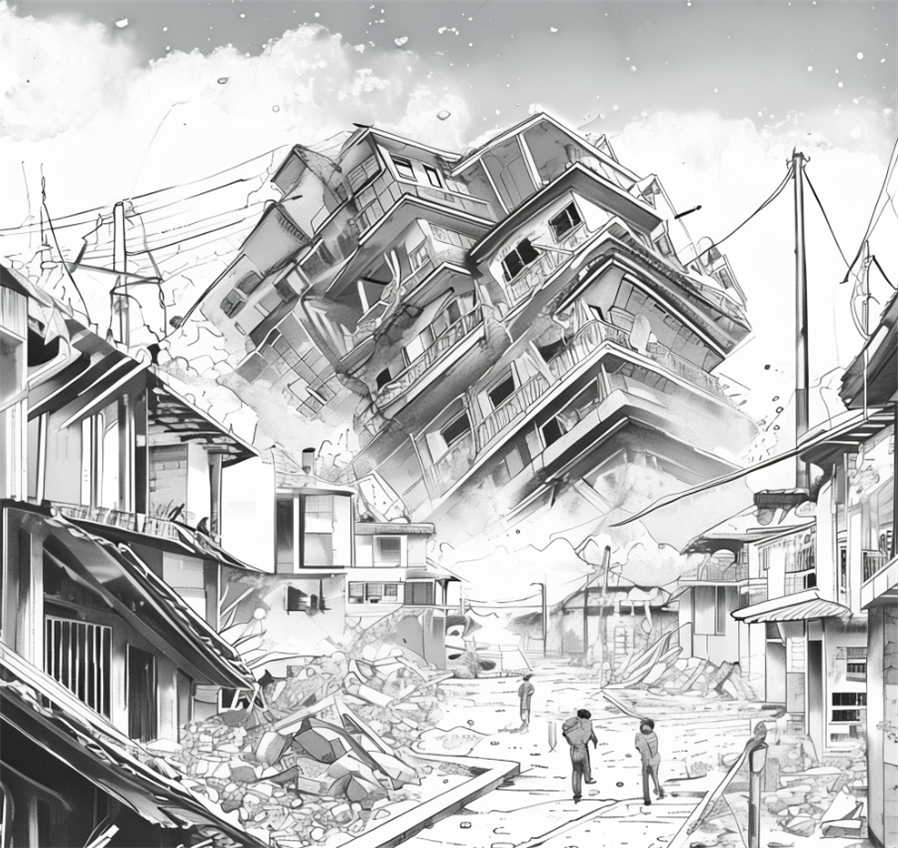

駿河湾地震がもたらす影響

駿河湾地震が発生した場合、特に静岡県を中心とした広範囲に甚大な被害が及ぶと予想されています。地震の規模としては、マグニチュード8クラスの巨大地震が想定されており、震度6以上の強い揺れが広範囲に及ぶことが予測されています。具体的には、静岡県全域や山梨県、愛知県、神奈川県、長野県などの一部地域で震度6強から6弱の揺れが発生し、それに隣接する地域でも震度5強程度の揺れが予想されています。

さらに、この地震によって津波の発生も大きなリスクとなります。特に駿河湾沿岸や伊豆半島南部、遠州灘沿岸では、津波の高さが5メートルから10メートルに達する可能性があり、一部地域ではそれ以上の大津波となる恐れもあります。津波による浸水被害は、沿岸部の住民やインフラに甚大な影響を与える可能性が高く、迅速な避難が求められます。

建物被害と交通網への影響

駿河湾地震による揺れは、多くの建物に深刻な被害をもたらすと考えられています。特に耐震性の低い建物は全壊するリスクが高く、内閣府による試算では、東海地震(駿河湾地震を含む)によって約26万棟の建物が全壊する可能性があるとされています。また、交通網への影響も甚大であり、東海道新幹線や高速道路など主要な交通インフラが寸断される恐れがあります。これにより、物流や人々の移動が大幅に制限されるだけでなく、救援活動にも大きな支障をきたす可能性があります。

さらに、この地域には浜岡原子力発電所も位置しており、大規模な地震によって原子力施設への影響も懸念されています。過去の駿河湾地震(2009年)では、浜岡原子力発電所で自動停止が行われたものの、一部設備に損傷が発生しており、大規模な地震時にはさらなるリスク管理が必要です。

南海トラフ地震との関連性

駿河湾地震は、南海トラフ全域で発生する巨大地震とも密接に関連しています。南海トラフは、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する場所であり、このエリアでは100~150年周期で巨大地震が繰り返し発生しています[6]。前回の南海トラフ巨大地震(昭和東南海地震および昭和南海地震)は1940年代に発生しており、その後70年以上経過している現在、新たな巨大地震の発生リスクが高まっています。

南海トラフ全域でマグニチュード8~9クラスの巨大地震が発生した場合、その影響は駿河湾地域にも及びます。このような連動型の巨大地震では、広範囲にわたって甚大な被害をもたらすだけでなく、一度津波や揺れが収まった後にも再度大きな揺れや津波が襲う可能性があります[5]。そのため、防災対策としては単一の地震だけでなく、連続して起こり得る複数の災害シナリオを想定した準備が求められます。

南海トラフ巨大地震による被害想定

南海トラフ全域で発生する巨大地震は、日本政府によって「最悪の場合」を想定した被害予測も行われています。その試算によれば、この地域でマグニチュード9クラスの地震が発生した場合、日本全体で23万人以上の死者数と約220兆円もの経済的損失が見込まれており、その影響は東日本大震災を遥かに超えるものとなります。静岡県内でも多くの犠牲者や建物被害が予測されており、防災対策を強化する必要性は非常に高いです。

このように駿河湾地域は単独でも非常に高いリスクを抱えていますが、それ以上に南海トラフ全域との関連性を考慮すると、その影響範囲と被害規模はさらに拡大します。次章では、このようなリスクに対処するための防災対策について詳しく解説します。