『ごんぎつね』は、新美南吉が描いた名作で、子どもの読解力を育てるのにピッタリな教材です。

特に「行間を読む力」を鍛えることで、物語の深い意味や登場人物の心情を理解するスキルが身につきます。

この記事では、『ごんぎつね』を題材に、行間を読む力の重要性と具体的な育成方法について解説します。

これを読めば、「どうやって子どもの読解力を伸ばせるのか」がきっと分かりますよ!

なぜ『ごんぎつね』が教育現場で注目されるのか?

『ごんぎつね』は、小学校の教科書にも載っている有名な作品ですよね。

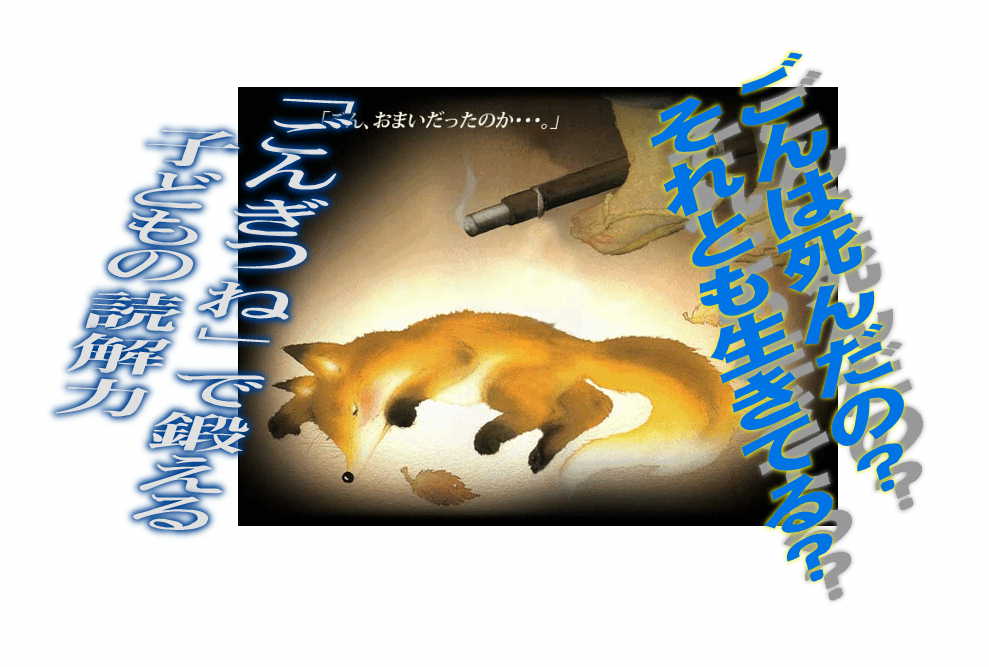

物語は、いたずら好きな狐・ごんが、罪悪感から償いを試みる中で悲劇的な結末を迎えます。

でも、この結末、実は曖昧なんです。

「ごんは死んだのか?」「それとも生きている?」といった疑問が浮かびますよね。

この曖昧さがポイントで、子どもたちに「考える力」を自然に引き出してくれるんです。

さらに、新美南吉自身の孤独な幼少期や母親との別れが物語に反映されていて、深いテーマ性も魅力。

罪と償い、人間関係の誤解と思いやりなど、子どもたちに考えさせる要素がたっぷり詰まっています。

行間を読む力とは何か?

行間を読むってどういうこと?

行間を読むって、文章に書かれていない部分や作者の意図を想像することなんです。

例えば、『ごんぎつね』では、ごんが兵十に栗や松茸を届けた理由や、最後に兵十が「お前だったのか」と言った心情を考えることで、この力が鍛えられるんですよ。

これって、ただ文字を追うだけじゃなくて、その裏側にある「本当の意味」を探る作業なんですね。

現代社会でどう役立つの?

今のデジタル社会では、この行間を読む力が超重要!

例えば:

- SNSやニュースで流れる情報から、その裏にある意図や背景を読み取る。

- フェイクニュースへの対応。

- 広告やメディアの真意を理解する。

こういうスキルって、大人になっても役立ちますよね!

『ごんぎつね』で行間を読む力はどう鍛えられる?

『ごんぎつね』の結末から学ぶ推論力

さて、『ごんぎつね』のラストシーンですが、ごんが兵十に撃たれる描写があります。

でも、「死んだ」とは明確には書かれていません。

この曖昧さが、子どもたちに考える余地を与えてくれるんです。

- 「死んだ」と考える根拠:

- 火縄銃で撃たれた描写。

- ごんが「ぐったりと目を閉じた」場面。

- 「生きている」と考える根拠:

- 死という言葉が明示されていない。

- ごんが最後にうなずいた描写。

この議論だけでも、推論力と読解力がグンと伸びそうですよね!

質問形式で行間を読む訓練

具体的な質問例をご紹介します:

- 「兵十は最後になぜ火縄銃を取り落としたと思う?」

- 「ごんは兵十に何を伝えたかった?」

- 「作者はなぜ結末を曖昧にしたと思う?」

こういう質問で子どもたちに考えさせると、物語への理解が深まりますよ!

家庭や学校でできる実践例

家庭でできること:

- 親子で一緒に物語を読み、「どう思った?」と感想や疑問点について話し合う。

- 子どもに物語の続きを考えさせて書かせる。

学校でできること:

- グループディスカッション形式で結末について議論させる。

- 他の文学作品(例:『ちいちゃんのかげおくり』)との比較活動。

こういう取り組みは、楽しみながら行間を読む訓練になりますよ!

行間を読む力は将来どう役立つ?

学業への影響

行間を読む力は以下のような学業面で役立ちます:

- 読解テストや作文能力向上。

- 問題解決型学習(PBL)への応用。

社会生活への影響

社会生活ではこんな場面でも活用できます:

- 批判的思考能力として活用(例:広告やニュース分析)。

- 人間関係における相手の意図理解や共感能力向上。

例えば、『ごんぎつね』から学ぶことで、「相手は何を考えているんだろう?」と想像するスキルが身につきます。

それって、人とのコミュニケーションでも大切ですよね!

結論(まとめと感想)

『ごんぎつね』は、新美南吉が描いた深いテーマ性を持つ作品であり、子どもたちに洞察力や思考力を育てる教育ツールとして非常に優れています。

特に「行間を読む力」を鍛えることで、学業だけでなく社会生活でも役立つスキルが身につきます。

この物語の魅力は、その曖昧さと自由度にあります。

「ごんは生きているのか、それとも死んでしまったのか?」という問いに対して、明確な答えはありません。

この自由度こそが文学作品の醍醐味であり、読者それぞれが自分なりの解釈を楽しむことができる理由ですよね。

ただし、新美南吉自身がどのような意図でラストシーンを描いたのかについても触れておきたいと思います。

新見南吉は、「ごんが死んだ」設定を意図していた

新美南吉が『ごんぎつね』の結末で「ごんが死んだ」という設定を意図していたかについて、いくつかのエビデンスがあります。

以下に、それらを整理して解説します。

エビデンス1: 新美南吉の日記からの示唆

新美南吉の日記には、「悲哀は愛に変わる。俺は、悲哀、即ち愛を含めるストーリィをかこう」と記されています。

これに基づき、『ごんぎつね』の結末は「悲哀」を描くために、つまり、「ごんが命を落とす設定」で書かれた可能性が高いと考えられます。

南吉は、物語の中で「償い」や「誤解」といったテーマを通じて、読者に深い感情体験を与えたかったのでしょう。

エビデンス2: 草稿と最終稿の違い

初期の草稿では、「ごんぎつねはぐったりなったまま、うれしくなりました」と記されていました。

これは、ごんが兵十に自分の償いの気持ちが伝わったことを喜びながら命を落としたことを示唆しています。

しかし、最終稿ではこの表現が削除され、「ぐったりと目をつぶったまま、うなずきました」という動作描写のみとなり、結末が曖昧になっています。

この変更は、読者に解釈の自由を与える意図だった可能性があります。

エビデンス3: 教科書掲載時の改変

一部の教科書では、「ごんが死ぬのはかわいそうすぎる」という声から、「たまは、ごんの足にあたりました」と改変された例もあるのです。

しかし、これは原作の意図とは異なるものであり、新美南吉自身は「死」を含む悲劇的な結末を意図していたと考えられるので、批判が起きました。

当然、この記述は改められました。

エビデンス4: 作品全体のテーマ性

『ごんぎつね』全体を通じて、新美南吉は「誤解」「孤独」「償い」といったテーマを描いています。

ごんが兵十に撃たれる場面は、人間と動物(あるいは他者)との間にある「わかり合えない壁」を象徴しており、その悲劇的な結末が物語のテーマと一致しています。

結論の結論

これらのことから、新美南吉自身は、『ごんぎつね』でごんが命を落とす設定で書いていた可能性が非常に高いです。

根拠として、先に示した日記で語られる「悲哀」の重要性や草稿での表現、作品全体のテーマ性などが挙げられます。

ただし、最終稿では結末を曖昧にすることで、読者自身が解釈する余地を残しました。

この自由度こそ、『ごんぎつね』という文学作品の魅力であり、新美南吉が読者に託したメッセージと言えるでしょう。

【今問題は、中学生の3割強が教科書を読む読解力が身についていないという現実】※以下のブログに詳細