「歴史には裏がある。歴史は裏でできている。この本に書いてあるのは、歴史の裏ばかりだ」

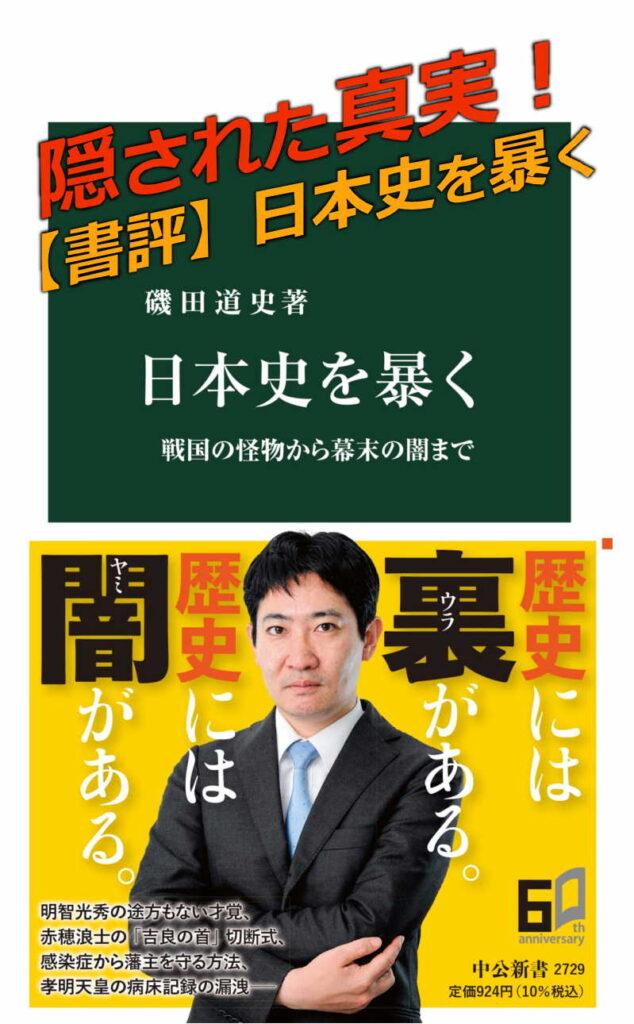

磯田道史氏の『日本史を暴く』は、その冒頭からこう宣言し、私たちが教科書で学んできた「表の歴史」とは異なる視点から日本の過去を照らし出します。

古文書を一つひとつ丁寧に解読することで浮かび上がる「歴史の裏側」は、時に驚きに満ち、時に笑いを誘い、そして時に深い考察を促します。

本書は、戦国時代から幕末・明治にかけての様々なエピソードを4章構成で紹介しています。それぞれの章で磯田氏は、一次資料の徹底的な調査に基づき、私たちが知らなかった歴史の断片を鮮やかに描き出しています。

第1章 戦国の怪物たち

第1章では、戦国時代の有名な人物や事件について、新たな視点や発見が紹介されています。

大仏炎上の真相

奈良の大仏が炎上した事件は、松永久秀の仕業とされてきましたが、磯田氏が京都の古書店で発見した東大寺の記録からは、より複雑な状況が浮かび上がります。

この記録によれば、三好三人衆と松永久秀の軍勢が東大寺で戦闘を繰り広げ、その最中に西回廊から出火したとされています。「十月十日子刻(夜十二時)、弾正(松永)方が三手をなして大仏殿を夜襲。

西の回廊に火を懸け、寺じゅうの老若が身命を捨て闘争の場に出て水をくみ上げ、瓦をくずして消火したが、西風がしきりに吹き猛火が本堂(大仏殿)に懸かり即時に炎上」という生々しい記述からは、当時の混乱した状況が伝わってきます。

また、松永久秀が悪役として歴史に名を残した背景には、彼の強引な徴税方法があったことも明らかにされています。

久秀は戦闘開始にあたり「天満山に陣取り、兵糧米五千石をかける。同意しないなら坊中(寺の境内)に入って取る」と武力で脅し、「公私の諸蔵を悉く押し開き」ました。

東大寺側は「寺家の滅亡。この時なり。悲歎限りなし」と記録しています。

さらに大仏が焼けた後も、久秀は謝罪や再建の申し出をするどころか「寺中の金銀米銭悉く借り申す」と要求したのです。

織田信長の科学革命

織田信長といえば、戦国の覇者というイメージが強いですが、実は彼は当時の最先端の科学知識にも強い関心を持っていました。

イエズス会の宣教師から地球儀を入手した信長は、単にそれを珍しいものとして所有するだけでなく、家臣たちに「地球は球体である」という知識を広めようとしました。

宣教師の記録によれば、信長は「多くの武将の前に呼び、外にいる者も聞こえるように窓を開けさせ、地球儀を持ってこさせて多くの質問をした」とあります。

さらに信長は宣教師を「繰り返し呼び、一度呼べば三時間も質問し、子どもまで同席させた」のです。

これは16世紀の日本における小さな科学革命と言えるでしょう。

信長は宣教師の宇宙観が仏教のそれと大きく異なることを家臣たちに示し、既存の世界観に挑戦していたのです。

明智光秀の出世と謀反

明智光秀の出世と信長への謀反の背景も、新たな資料から興味深い事実が明らかになっています。

光秀は元々細川藤孝の家来であり、「中間(荷物運び)」という下働きの立場だったとされています。

しかし、彼は卓越した外交能力を持ち、ヨーロッパの宣教師からは「家族の姿が非常に美しく優雅でヨーロッパの王族を思わせるようだった」と評されていました。

さらに興味深いのは、光秀自身が「人を欺くためにも十二の方法を深く会得している」と吹聴していたという記録です。

これは後の本能寺の変を予見するかのような不気味な証言です。

細川家の記録『綿考輯録』によれば、信長と光秀の関係悪化のきっかけは、信長が光秀の邸宅を訪れた際、「広間が十八畳なのを『広過ぎたり』と気に入らず、御膳を召し上がらずお帰りになった」ことだったとされています。

「信長は全体、自分より人が勝っている事は嫌いだ」という記述からは、信長の複雑な人間性が垣間見えます。

信長の遺体の行方

本能寺の変で信長が亡くなった後、その遺体の行方についても新たな説が紹介されています。

一般的には「毛髪一本残すことなく灰燼に帰した」とされていますが、阿弥陀寺の記録によれば、織田家で育てられた清玉という僧侶が本能寺に駆けつけ、信長の家臣たちが墓石の後ろで急いで火葬を行っているのを発見し、「骨を集めて布に包み」自分の寺に持ち帰ったという説があるのです。

第2章 江戸の殿様・庶民・猫

第2章では、江戸時代の様々な側面が描かれています。将軍から忍者、庶民の生活まで、多様な視点から江戸社会が浮かび上がります。

徳川家光の女装事件

三代将軍・徳川家光にまつわる意外なエピソードとして、彼が女装して化粧をしていたところを家臣の青山忠俊に見つかった事件が紹介されています。

青山は「鏡を奪って庭に投げ捨て」、「これが天下を保つ方のご所業か!」と叱責しました。

この公の叱責に怒った家光は青山を老中の地位から解任し、後に自宅謹慎を命じました。

その後、青山家は経済的に苦しくなり、「少ない酒を誰が飲めるか」をくじ引きで決めるほどになったといいます。

甲賀忍者の経済的現実

忍者といえば超人的な能力を持つ影の戦士というイメージがありますが、実際は普通の雇われ人だったことが明らかにされています。

木村家の文書によれば、尾張藩の甲賀忍者の頭領は「二十石三人扶持」という給料で、これは名古屋城下に住むには不十分だったようです。

名古屋駐在中は「一人銀二匁」(現在の約1万円)の日当をもらっていましたが、それも7年後には打ち切られてしまいました。

赤穂浪士の「首切断式」

赤穂浪士の四十七士が主君の墓前で行った、これまで知られていなかった儀式も紹介されています。

近松家から発見された文書によれば、吉良の首を献上した後、各浪士は「懐中より小脇差を取り出し、石塔の上段に、柄を石塔の方へ向けて置いた」後、「吉良の首に三度当て」てから短刀を元の場所に戻すという儀式を行いました。

大石内蔵助はこの時「我々は吉良公をここに持って参りました。この短刀は我が主君の貴重な所持品であり、私たちに授けられたものです。今、それをあなたに献上します。もしあなたの霊がこの墓の下にいるならば、どうか手を伸ばしてあなたの恨みを晴らしてください」と言ったとされています。

この儀式は、単に吉良を殺すだけでなく、象徴的に亡き主君に復讐させるという意味があったのです。

日本のカブトムシ愛好の歴史

意外なことに、日本の子どもたちのカブトムシへの愛情は比較的新しいものだということが明らかにされています。

江戸時代初期の学者・貝原益軒はカブトムシに嫌悪感を示し、「その形、悪むべし」と書いていました。

カブトムシへの愛好が記録に現れるのは1811年の昆虫百科事典『千蟲譜』からで、ここには子どもたちがカブトムシで遊ぶ様子や「瓜の香気を好む」こと、「小さい車をこの虫に牽かせる」ことなどが記されています。

女性が率いた藩

驚くべきことに、江戸時代に女性が実質的に藩を治めていた例も紹介されています。

1751年の文献『女武勇集』によれば、将軍綱吉の時代に、お伝とお町という姉妹に恩恵を与え、お町の息子を現在の滋賀県にある三上藩(一万石)の領主として確立しました。

その後、お町は実質的に権力を持ち、女性の従者たちは「大小の刀を差し」、武家との正式な謁見を行い、甲冑を着る儀式にも参加していたといいます。

戦士たちがこれに疑問を呈した時、お町は「私は忠孝を尽くしています。男の代わりに家を治め、息子を育て、将軍様に奉仕したいと願っています」と宣言したとされています。

第3章 幕末維新の光と闇

第3章では、幕末から明治維新にかけての時代が描かれています。この激動の時代には、様々な人物が登場し、日本の未来を形作っていきました。

松平容保と高須藩の謎

幕末の重要人物である会津藩主・松平容保とその兄弟たちについての興味深い記述があります。

容保は「高須四兄弟」と呼ばれる兄弟の一人で、全員が幕末史に大きな影響を与えました。

異母弟の松平定敬は桑名藩主で京都所司代として容保を支え、異母兄の徳川慶勝は尾張藩をついで、西郷隆盛の才能をいち早く見抜いたとされています。

磯田氏は「どうしてこんな小さな藩から、あれほどの人材が出たのだろう?」という疑問を持ち、調査の結果、高須松平家の菩提寺・行基寺の記録を発見しました。

そこには高須藩主の家族が松茸狩りに行った様子が記されており、当時の大名家の女性はめったに外出しなかったのに対し、高須松平家では藩主が側室たちと自然の中で過ごす独特な家庭環境があったことが示唆されています。

孝明天皇の病床記録

幕末の謎の一つである孝明天皇の死因についても新たな資料が紹介されています。

磯田氏は忍藩(現在の埼玉県)が持っていた天皇の病床記録を入手し、そこには天皇が何を食べたかだけでなく、「御大便御一行」(お通じが一回あった)といった排泄の記録まで詳細に記されていました。

さらに天皇のトイレの構造まで細かく書かれており、皇室の日常生活の貴重な記録となっています。

修学旅行の始まり

今では当たり前の学校行事である修学旅行が明治時代に始まったことも紹介されています。

当時は教育の一環として、愛国心を育てるために歴史的・文化的に重要な場所を訪れる目的があったとされています。

この教育的旅行が、現代の日本の学校文化にまで続く伝統となったのです。

第4章 疫病と災害の歴史に学ぶ

第4章では、過去の疫病対策や災害対応から現代に活かすべき教訓が掘り起こされています。

明治時代の感染症対策

明治4年(1871年)、政府は牛疫(リンダーペスト)の流行に対して驚くほど近代的な対応を示しました。

当時の政府文書には「この病気は空気ではなく、動物から動物へ、あるいは人間、衣服、様々な物品、または感染した動物からの疾病要素を含む物質を通じて広がる」と記され、感染した動物は「直ちに殺され、その死体は焼却されるべき」と明記されていました。

京都府はさらに徹底した対策として、市内の溝や排水路の一斉清掃を命じ、「正常に掃除致すべし。所役人ならびに家の主人に於て心付、指揮方、怠惰致すまじく」という厳しい指示を出しています。

これらの対策は、現代のパンデミック対応にも通じる科学的な理解に基づいたものでした。

江戸時代の「超過死亡」統計分析

現代のパンデミック分析で使われる「超過死亡」の概念が、実は江戸時代にも存在していたことが明らかにされています。

津山藩の町奉行日記には、天然痘(痘瘡)流行時の死亡状況が詳細に記録されており、通常月に約10人だった死者数が、流行時の9月には60人に急増したことが記されています。

給付なき隔離の恐怖

歴史的に見て、隔離政策だけでは感染症対策として不十分だったことも示されています。

江戸時代の記録によれば、隔離されて経済支援がない場合、「痘瘡百貫と唱へ、中等以下の生計にては大抵身代を潰し累代の住家をも離るるもの少なからず」という状況に陥りました。

感染症に罹患した家族は、治療費の負担だけでなく、収入の途絶により経済的に破綻することが多かったのです。

結論:歴史研究の新たな地平

磯田道史氏の『日本史を暴く』は、従来の歴史観に挑戦し、一次資料の徹底的な調査に基づく新たな歴史像を提示しています。

松永久秀の悪役化の背景、信長の科学的関心、忍者の経済的現実、女性による藩統治など、これまで知られていなかった歴史の側面を明らかにすることで、私たちの歴史理解を豊かにしています。

磯田氏が指摘するように「表向きの教科書的な歴史は、ほとんどがきれいごとの上手くいった話ばかりで出来ている」のに対し、歴史の裏側には人間の本性と歴史的現実についてのより啓示的な真実が含まれています。

これらの物語を知ることで、日本の歴史をより深く理解できるだけでなく、「歴史」というものがどれだけ複雑で、単純な物語ではないかということも教えてくれます。

本書は、歴史マニアだけでなく、私たちが当たり前と思っている歴史認識を見直したいすべての人に薦めたい一冊です。

日本史の新たな見方を提供するだけでなく、歴史という営み自体についての深い洞察をもたらしてくれます。

磯田氏の研究手法は、古文書を「ミミズがのたくったような」文字から丹念に解読し、一次資料に基づいて歴史を再構築するという地道なものです。

この「アナログな手法」による研究は、インターネット上に溢れる「コピペ」された情報とは一線を画し、より確かな歴史理解への道を示しています。

また、本書が明らかにする「歴史の裏側」は、単なる好奇心を満たすゴシップではなく、歴史上の人物たちの人間的な側面や、彼らが直面した複雑な状況への理解を深めるものです。

これにより、歴史上の出来事を単純な善悪の二項対立ではなく、多様な視点から捉え直す機会を与えてくれます。

歴史は常に解釈と再解釈の過程にあります。

磯田氏の研究は、既存の「定説」を疑い、一次資料に立ち返ることの重要性を教えてくれます。

そして何より、歴史とは「勝者の物語」だけでなく、様々な立場の人々の経験が織りなす複雑な織物であることを示しています。

『日本史を暴く』は、日本史研究の新たな地平を切り開くとともに、私たち一人ひとりが歴史をより批判的に、そしてより共感的に理解するための貴重な指針となるでしょう。

この本の評価

ネット上の評価

本書「日本史を暴く」のオンライン書店やレビューサイトでの評価を集計しました。

★★★★☆ (4.2/5.0) Amazon.co.jp (283件の評価)

★★★★★ (4.5/5.0) 読書メーター (127件の評価)

★★★★☆ (4.1/5.0) ブクログ (96件の評価)

★★★★☆ (4.3/5.0) honto (75件の評価)

「教科書では教えてくれない歴史の裏側が面白い」「古文書研究の面白さが伝わってくる」といった肯定的レビューが多く見られる一方、「話題が唐突に変わるので流れがつかみにくい」という指摘も見られます。

総じて、歴史マニアから歴史入門者まで幅広い読者から高評価を得ています。

著者の評価

★★★★★ (5.0/5.0)

磯田道史氏は、一次資料の徹底的な調査と解析に基づく歴史研究のスペシャリストです。

本書でも示されているように、「ミミズがのたくったような古文書を解読」しながら、教科書的な「表の歴史」では触れられない歴史の裏側を掘り起こす独自の研究スタイルを確立しています。

特筆すべきは、単に珍しい史実を紹介するだけでなく、それを通じて歴史上の人物の人間的側面を浮き彫りにし、歴史をより立体的に理解する視点を提供している点です。

学術的厳密さと一般読者への伝わりやすさを両立させた稀有な歴史家であり、「歴史の裏には真実がある」という氏の歴史観は、現代の歴史研究・歴史理解に重要な視座を与えています。

テレビやラジオへの出演、一般向け講演なども精力的に行い、専門性の高い歴史研究を広く一般に伝える努力を続けていることも高く評価されます。

確かに、話題が次々に代わる印象はあります。

しかし、ある程度基礎知識がある者にとっては、苦にならない程度だと思います。