天才は狂気の淵で何を見たのか——安田顕演じる平賀源内が人を斬った真相と「不吉の家」に秘められた謎が、「べらぼう」第16話で明かされる衝撃の展開に、視聴者の目が釘付けになった。

衝撃の事件と視聴者の反応

2025年NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」第16話「さらば源内、見立は蓬莱」が4月20日に放送され、世帯平均視聴率9.6%を記録しました。

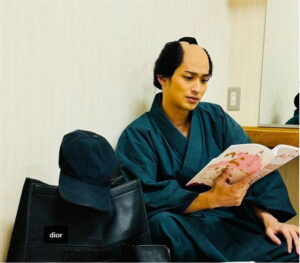

横浜流星主演の今作ですが、今回の話題の中心はなんといっても平賀源内。

彼が突然人を斬った疑いで捕らえられるという衝撃の展開に、SNSでは「源内がすさまじい」「狂っていく安田さん凄かった!」「鳥肌立つほどすごい演技」と大反響。

特に視聴者からは「あの独特な狂気の演技、笑えるようで怖くて、でもどこか共感しちゃうのズルいよ」「源内の性格とか状況に慣れてたのに、いきなり暗転して怖くなる演出がすごい」といった具体的な感想が続出しました。

安田顕さんの怪演は多くの視聴者の心を鷲掴みにし、不可解な事件の真相に視聴者は息をのみました。

この記事では、平賀源内の悲劇的最期に隠された7つの謎を徹底解明していきます!

平賀源内の事件とは何だったのか

第16話の中核を成すのは「源内が人を斬った」という衝撃の事件。

突然意次(渡辺謙)らのもとに知らせが入り、源内が逮捕される展開に視聴者も釘付けになりました。

驚くべきは事件の不自然さ。

源内が持っていたのは「竹光」で、しかも「下戸(おさけが飲めない人)なのに酔って犯行に及んだ」と言われています。

この矛盾だらけの設定に、多くの視聴者は「これって明らかに冤罪じゃない?」と違和感を抱いたはず。

歴史的にも、平賀源内が安永8年(1779年)11月21日未明に起こした殺人事件には諸説あります。

江戸浅草田圃町(現在の東京都台東区)で、眠っていた同居人の風来山人(平沢元榮)を殺害したとされていますが、「真犯人は別にいた」「酔っていたはずがない」という冤罪説も根強いのです。

ドラマではこの歴史的事件の謎を巧みに取り入れています。

蔦重(横浜流星)や杉田玄白たちが声を上げ、源内の名誉を守ろうと奔走する姿にも胸を打たれます。

あまりにも唐突な事件と冤罪の臭いがプンプンする展開は、多くの視聴者を「え?なにこれ?」と前のめりにさせる効果絶大でした。

個人的に、この設定の不自然さこそが「政治的陰謀」を匂わせる絶妙な演出だと思いました。

謎①「不吉の家」の象徴性

源内が住んでいた「不吉の家」という設定も、今回の事件を象徴する重要な要素。

蔦重が源内を訪ねるシーンでは、彼の奇妙な言動が不気味に描かれています。

この「不吉の家」は単なる舞台装置にとどまらず、源内という天才の精神状態と社会的孤立を視覚的に表現する装置として機能しています。

キツネ憑きまで噂される不気味な屋敷は、才能ある人間が社会から理解されないという悲劇のメタファーになっているんですよね。

脚本家の森下佳子さんは源内について

「源内の書いたものを見ると、中二男子みたいな感じ」

「好色本の『長枕褥合戦』のような、めちゃくちゃな話を書いちゃう人」

と語っています。

この「中二病的」な才能が、「不吉の家」という孤独な空間で暴走していく様子が見事に表現されていると言えるでしょう。

源内が屋敷内をさまよい歩くシーン、特に奇妙な言動を繰り返す様子は、第16話の不気味な雰囲気を作り上げる重要な要素となっていました。

演出の大原拓氏は「大きく動くことで、追い込まれた源内の孤独や救いがない状態を作りたかった」と説明しており、「不吉の家」のセットをフル活用して撮影されたことがわかります。

あなたも「天才と狂気は紙一重」って言葉、聞いたことありませんか?

この「不吉の家」は、まさにその境界線が曖昧になっていく様を象徴していて、めちゃくちゃ考え抜かれた設定だと思います。

謎② 源内の精神状態と狂気の描写

第16話では、源内の精神状態の変化が克明に描かれました。

幻覚や幻聴に悩まされる源内の姿は、視聴者に「夢か現実か」という問いを投げかけます。

安田顕さんは、阿片が入っているようなタバコを吸う度に、次第に幻聴が聞こえてくる源内を熱演。

これまで天才的な知恵者として描かれてきた源内の精神的な揺れと狂気が、安田さんの演技によって見事に表現されていました。

史実の平賀源内(1728-1780)はエレキテルや温度計の発明、鉱山開発など多方面で才能を発揮した江戸時代の天才科学者・発明家として知られています。

その奔放な性格と多彩な才能は、現代の感覚で言えば「イノベーター」そのもの。

しかし、その最期には諸説あり、殺人事件に関わったとする説や冤罪だったとする説など様々。

このドラマでは「狂気」や「精神の揺れ」という、これまであまり描かれてこなかった側面に光を当てているのが特徴的でしたね。

視聴者からは「源内先生の最期に涙が止まらなかった」「泣いた人8割超えだろこれ」という声も多く見られ、その衝撃的な描写が多くの人の感情を揺さぶったことがうかがえます。

個人的には、源内の精神状態の描写が第16話の最大の見どころだったと思います。

天才の頭の中がどうなっているのか、その混沌とした世界を視聴者も体験できる演出は鳥肌もの。

安田顕さんは本当にすごい。

謎③ 冤罪の可能性と真犯人

第16話で源内が殺人の容疑で捕らえられた場面は、視聴者に大きな動揺を与えました。

しかし、いくつかの証拠がこれが冤罪である可能性を強く示唆しています。

まず、物的証拠の矛盾。

源内が持っていたのは竹光で、凶器として現場にあった刀とは一致しません。

さらに下戸(お酒が飲めない体質)の源内が「酔って犯行に及んだ」とされる点も不自然。

これらの矛盾から、意図的に源内を罪に陥れようとする陰謀が見え隠れします。

視聴者の間では「絶対冤罪だよね」「政治的な陰謀でしょ」という意見が多数を占め、一部では「田沼意次が裏で動いた?」「幕府の謀略?」という具体的な犯人特定の議論も起こっていました。

特に「源内が調査していた江戸城での死亡事件(徳川家基の暗殺さらに松平武元の急死)と関連しているはず」という推測が多く見られました。

では真犯人は誰か?

ドラマ内では明言されていませんが、源内が江戸城での事件(徳川家基の死と松平武元の毒殺疑惑)の調査を進めていたことを考えると、その真相を握る人物が黒幕である可能性が高いでしょう。

実は源内が目を覚ました時、手には血のついた刀が握られており、記憶が完全に欠落していた点も注目すべき。記憶操作や心理操作の可能性も考えられます。ここまで来ると、単なる時代劇を超えたミステリー要素満載ですよね!

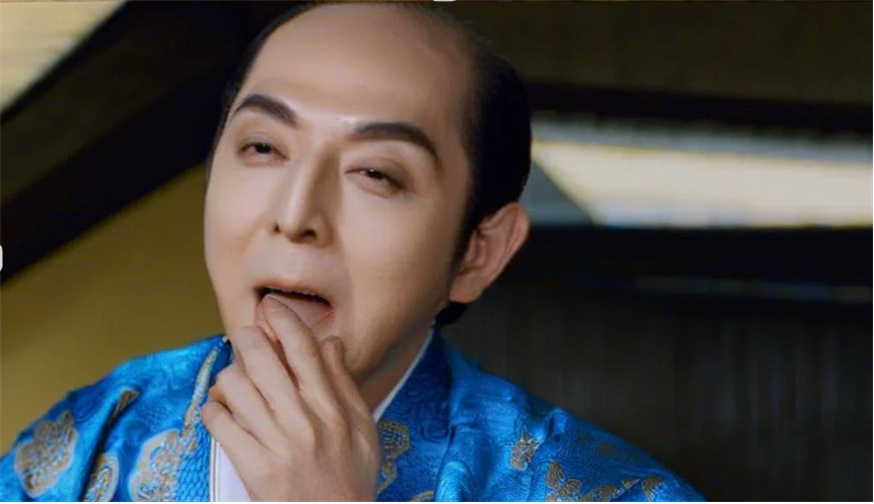

有力候補:一橋治済(生田斗真)

「べらぼう」における源内殺害事件の黒幕として最も可能性が高いのは、生田斗真演じる一橋治済ですよね。

前回、次期将軍候補・家基が亡くなり、石坂浩二さん演じる白眉毛老中・松平武元も謎の死を遂げました。

そこに関わっていたのも、生田斗真さん演じる一橋治済だったような描写も!

一橋治済は、「田沼意次と懇意の平賀源内や久五郎を邪魔者と判断して、源内に濡れ衣を着せた可能性」があるとネット上でも指摘されています。

源内が家基の死の真相(手袋に毒が仕込まれていた)に迫っていたことを踏まえると、その筋立てを書き起こした源内の原稿を燃やす動機が、一橋治済にはあったと考えられます。

謎の人物:丈右衛門

源内の事件に直接関わっていたのが「丈右衛門」という人物です。

検索結果によれば、源内は屋敷の普請の仕事を持ってきた丈右衛門という男と九五郎の3人で酒を酌み交わしていました。

さらに重要なのは、丈右衛門が源内を背後から峰打ちにし、源内は気を失いました。

源内は「丈右衛門は意次が回してくれたものだと思っていたと。

そして普請の仕事は、意次には覚えがないということ。

この丈右衛門は誰かの手先である可能性が高く、源内の原稿を燃やした人物、あるいはその指示を受けた人物である可能性があります。

謎④ 田沼意次との確執と政治的陰謀

江戸城での政治的陰謀は、源内の事件の背景として非常に重要ですね。

徳川家基の死と松平武元の毒殺疑惑が江戸城内で囁かれる中、田沼意次は自身の政治生命の危機に直面していました。

意次は源内を屋敷に呼び、家基の死に関する調べは幕引きとすると告げ、礼金を渡して全て忘れるよう命じます。

しかし、源内はこれに納得せず、両者の関係に亀裂が生じるのです。

渡辺謙さんは田沼意次の心理について、「表向きはそのように振る舞っていますが、心の中では『なぜ、こんなことになってしまったんだろう』『なぜ助けられなかったんだろう』という慙愧の思いを抱えている」と語っています。

政治家としての冷徹さと友人としての情の間で揺れ動く田沼の複雑な心理が、渡辺謙の繊細な演技によって表現されていました。

特に、田沼が源内の手を握り「どうしてこうなった」と呟く場面は、政治家としての冷徹と友としての慙愧が溶融する名場面として、多くの視聴者の心を打ちました。

「言うたではないか。お前のためにも、忘れろと」という台詞に込められた複雑な感情に、「あそこで泣いた」というコメントも多数見られました。

かく言う私も、ウルっと来ました。

「家基の死も、武元の死も田沼の仕業では?」という噂は、意次にとって謀反人とされ切腹、お家断絶につながりかねない重大事。

そんな状況で真相を追求しようとする源内の存在は、意次にとって邪魔になった可能性も考えられます。

史実の田沼意次は、江戸時代中期の老中で、商業や産業の発展に貢献した改革者として評価される一方、賄賂政治とも批判された複雑な人物。

ドラマでの描写はこうした史実の多面性を反映しつつ、源内との個人的関係という創作要素を加えることで、より人間的な深みを持たせていると言えるでしょう。

史実で、田沼意次は平賀源内と交友があったのか

史実においても、田沼意次と平賀源内の間には密接な交流関係があったとされています。

田沼は源内を「大変気に入っていた」と言われ、そのパトロン的存在でした。

田沼の庇護のもと、源内は二度目の長崎遊学の機会を得て、オランダの技術を学んでいます。

二人の活動方針は「国益増大」という点で合致しており、源内は田沼の殖産興業政策に沿った発明や事業を展開。

一説によれば、源内が殺人事件で投獄された後も、田沼の手によって救出され、遠州に隠棲したという伝説も残されているのです。

謎⑤ 「見立は蓬莱」のタイトルの意味

第16話のタイトル「さらば源内、見立は蓬莱」には深い意味が込められています。

「蓬莱」とは古代中国の神仙思想における理想郷を意味します。

このタイトルは単に源内の死を告げるだけでなく、彼の精神と遺志が新たな未来に託されることを示唆しています。

「見立は蓬莱」という言葉には、源内が最期に見た夢、または彼が命を懸けて築こうとした社会への願いが込められているのでしょう。

「見立て」という言葉は江戸時代の浮世絵や文芸で重要な概念で、古典や名所を現代風に置き換えて表現する技法を指します。

源内自身も「見立て」の名手であり、既存の知識や技術を新たな視点で捉え直す天才でした。

「見立は蓬莱」というタイトルは、源内の「見立て」の才能が彼の死後も「蓬莱」という理想郷のように人々の心に生き続けることを意味しているのでしょう。

源内は奇才でありながら誤解や偏見にさらされ、ついには命を落としました。

しかしその生き様は現実の不条理を越え、人々の中で理想として昇華されていきます。

脚本家・森下佳子さんのセンスが光るタイトルですよね。

「蓬莱」というキーワードは、源内という”異才”が最期に見ていた夢、または彼を見送る側が重ねた希望の象徴として解釈できます。

個人的には、このタイトルが「理想は現実には実現できなくても、精神として受け継がれていく」というメッセージを含んでいると感じました。

謎⑥ 安田顕の卓越した演技力の秘密

第16話における安田顕さんの演技は特に話題となり、SNSでも「源内がすさまじい」「狂っていく安田さん凄かった!」「鳥肌立つほどすごい演技」と高評価の声があふれました。

第1話で「厠の男」として登場して以来、マシンガン撃ちのような早口のセリフ回しでドラマの空気を震わせてきた安田さん。

第16話では精神的に不安定になっていく源内を見事に表現し、視聴者を魅了しました。

演出を担当した大原拓氏によると、源内役の安田さんへの指示は「適当で、早口で」というシンプルなものだったそうです。

この簡潔な指示から安田さんが立体的な演技を構築していったプロセスは、彼の演技力の高さを物語っています。

視聴者からは「役者としてのスイッチの入れ方が尋常じゃない」「恐怖と笑いが同居する不気味さがすごい」という声も。

特に印象的だったのは、源内が「足袋の上に足袋を履く」という奇妙な行動をとるシーンで、これが「おかしいのに怖い」という独特の雰囲気を作り出していました。

普段はコミカルな役どころが多い安田さんのこの「超本気モード」の演技は衝撃的。

破滅型の天才キャラクターとしての源内が、とても魅力的に描かれていました。

私も思わず見入ってしまいましたよ。

これぞプロの演技!

謎⑦ 物語の転換点としての意義

第16話は「シリーズ全体のターニングポイントとも言える濃密な回」として位置づけられています。

源内の死は単なる一人の登場人物の退場ではなく、蔦重の人生における重大な転機となっています。

大原拓氏は「蔦重が”耕書堂”という本屋をやっていく上で、源内の与えた影響は大きい。そのため、源内のラストが蔦重の今後にどう影響していくのかを意識した」と説明しています。

この回を境に、蔦重は「耕書堂」として出版活動に本格的に踏み出していくことになり、主人公の成長の契機となると解説にあります。

視聴率は9.6%と初回の12.6%から下がっているものの、内容の濃さと役者の演技力で質の高い回となりました。

平賀源内の死という大きな転機は、今後の物語展開にも大きな影響を与えるでしょう。

横浜流星さんは「源内先生の死は、彼に生き方や考え方を教えてもらって、すごく影響されて今の蔦重があるので、きつかったです」とコメント。

蔦重にとって源内は単なる知識人ではなく、生き方の師でもあったことがわかります。

この喪失感が今後の蔦重の行動原理となり、「耕書堂」の発展に大きく影響することは間違いないでしょう。

5月4日放送予定の第17話では、芝居『太平記白石』に登場する貸本屋「本重」により耕書堂の名前が江戸中に知れ渡り、蔦重の名声が一気に高まる展開が控えています。

また、蔦屋重三郎をめぐる瀬川、花魁・誰袖、そして将来の妻・ていによる切ない三角関係がついに動き出すことも予告されており、源内亡き後の物語がいよいよ本格化します。

個人的には、源内の死によって物語の空気感がガラッと変わったと感じます。

彼が体現していた「時代をぶち壊すエネルギー」が失われることで、「この先どうなるの!?」というワクワク感と寂しさが同時に生まれる、絶妙な構成だと思いました。

演出の工夫と静と動のコントラスト

第16話の演出を手がけた大原拓チーフディレクターは、源内の精神状態を表現するために様々な工夫を凝らしたと言います。

特に「廊下から庭まで使って安田の長い芝居を撮影した」ことで、「源内のキャラがもっと現実的になった」と語っています。

「牢の中の静かな対話と、過去の賑やかな芝居小屋の回想が対比される」という静と動のコントラストも効果的。

この対比によって、源内の内面世界と外の世界の乖離が鮮やかに表現されていました。

大きく動くシーンを入れることで「追い込まれた源内の孤独や救いがない状態を作りたかった」という大原氏の意図は見事に実現し、視聴者の感情を揺さぶるのに成功しています。

演出部分でとりわけ好評だったのは、視聴者の「狂気が舞っているような映像美」「光と影の使い方が見事」というコメントに表れているように、映像的な美しさと不気味さの共存でした。

特に阿片入りタバコを吸う源内の表情のクローズアップと、牢の中の静かな対話シーンとのコントラストは、「べらぼう」全編の中でも特に印象的な場面として語られています。

この静と動のコントラスト、個人的にはめちゃくちゃ効いていたと思います。

特に獄中での静けさと、源内の頭の中の混沌としたノイズのギャップがすごく印象的でした。

まとめ:平賀源内の遺産と今後の展開

平賀源内の悲劇的な最期を描いた第16話は、単なる一人の登場人物の退場にとどまらない重要な意義を持っています。

「命を失っても、志は生き続ける」というテーマが象徴的に表現され、その精神は蔦重たちに受け継がれていくのです。

第16話を通じて描かれた「蔦重の中にある”源内像”」は、今後の物語展開において大きな影響力を持つでしょう。

5月4日放送の第17話では、蔦重が新たな販路を開拓するため奔走する姿が描かれます。

源内の遺志を継ぎ、蔦重がどのように「耕書堂」を発展させていくのか、今後の展開から目が離せません。

興味深いのは、渡辺謙さんが「このとき源内は死んでいないと思っているんですけどね(笑)。彼の死の真相には諸説あるんです」とコメントしていること。

これは単なる俳優の個人的見解なのか、それとも今後のストーリー展開に関わる重要な伏線なのか。

視聴者の間では「源内、実は生きてる説」まで飛び出しており、「後半に再登場する可能性はある?」という期待の声も見られます。

また、源内の死後、蔦重を中心とした人間関係の変化も見逃せません。

瀬川、花魁・誰袖、そして将来の妻・ていによる三角関係の進展や、源内の遺志を継いだ杉田玄白ら蘭学者たちとの交流など、物語の新たな局面が開かれようとしています。

「べらぼう」第16話は、平賀源内という歴史上の人物に新たな光を当て、その生き様を現代の視聴者に強く印象づけました。

時代を超えて共感できる普遍的なテーマと、安田顕さんの圧巻の演技によって、この回は「べらぼう」の中でも特に記憶に残る1話となったことは間違いないでしょう。

みなさんは源内の死をどう受け止めましたか?

冤罪だと思いますか?

それとも本当に人を斬ったと思いますか?

そして何より、渡辺謙さんの「源内は死んでいない」という謎めいたコメントをどう考えますか?

次回の展開も楽しみですね!