お疲れ様!

今回はNHKの大河ドラマ「べらぼう」の第13話「お江戸揺るがす座頭金」について、みんなで一緒に考察してみようと思います。

第13話は、江戸時代の金融システム「座頭金」を通じて描かれる社会問題と、キャラクターの葛藤や成長が見どころのエピソードでした。

視聴者のみんなは、ストーリーの詳細なあらすじやキャラクターの動向、歴史的背景、テーマ性、そして次回の展開予想に興味を持っているはず。

だからこそ、このブログではそれらをしっかりと解説していきますよ。

ストーリーの詳細なあらすじ

さて、第13話のあらすじをおさらいしてみましょう。

まず、蔦屋重三郎(横浜流星)のもとに、ライバルである鱗形屋が偽板の罪で再び捕まったという知らせが届きます。

鱗形屋はあちこちに借金を重ね、その証文の一部が鳥山検校(市原隼人)を頭とする座頭金に流れていたことが明らかになります。

一方、松葉屋の女将・いねは、行方不明となったうつせみと小田新之助について平賀源内(安田顕)を問い詰めます。

源内が知らないと答えると、いねは身代金代わりにエレキテルを持ち去りました。

江戸城内では、旗本の娘が借金のために売られる事態が問題視され、田沼意次(渡辺謙)は長谷川平蔵に座頭金の実情を探るよう命じます。

そして、瀬川(小芝風花)と鳥山検校の関係にも大きな転機が訪れ、彼女は蔦重への想いを断ち切り、鳥山への忠誠を誓うという決断をします。

エピソードのキーポイントは、以下の点です:

- 座頭金の問題:江戸時代の金融システム「座頭金」が描かれ、社会問題として浮き彫りにされました。特に、鱗形屋の偽板事件や、旗本の娘が借金のために売られる事態が注目すべき点です。

◇ - 瀬川の告白:瀬川が鳥山検校に対して「信じられないなら、この胸を奪って」と迫るシーンは、視聴者に強烈な印象を与えました。このシーンは彼女の内面の葛藤と成長を象徴していますよね。

◇ - 蔦屋重三郎の信念:彼は新たな問題に直面しながらも、自身の信念を貫く姿が描かれました。特に、「筆の力で世の中を変える」という決意は、時代を超えた普遍的なテーマとして印象的でした。

これらの展開から、第13話は「座頭金」という江戸時代の金融システムを通じて、社会問題や人間の欲望、忠義と欲望の対立を描き出した重厚なエピソードとなりました。

キャラクターの動向

瀬川:内面の葛藤と成長

第13話では、瀬川(小芝風花)の内面の葛藤と成長が描かれましたね。

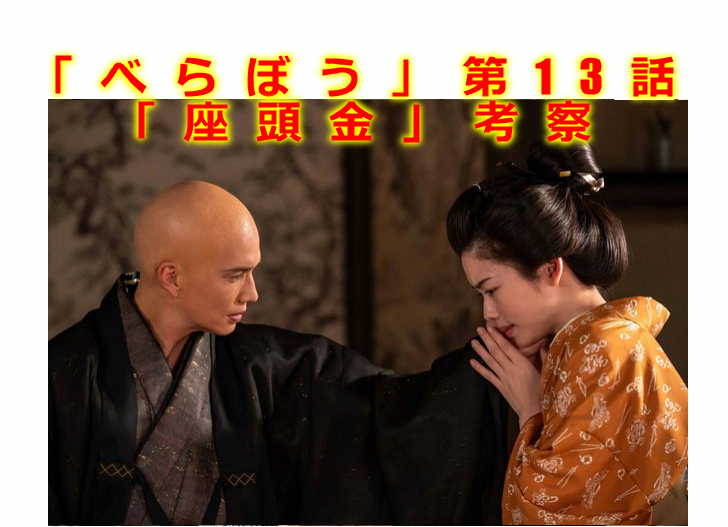

彼女は鳥山検校(市原隼人)に対して「信じられないなら、この胸を奪って」と迫るシーンが今回最も印象的に残る場面でしたね。

これは彼女の内面の葛藤と成長を象徴しています。

幼い頃から蔦屋重三郎(横浜流星)を「光のような存在」と認識しながらも、鳥山への忠義と愛情を優先する決断を下したのです。

このシーンは、視聴者に強烈な印象を与え、彼女の内面の葛藤と成長を深く感じさせようです。

ネット上には「瀬川かわいそう」というつぶやきもありましたね。

鳥山検校:嫉妬と怒り、そして瀬川への対応

鳥山検校は、瀬川と重三郎の関係を疑い、不義密通の有無を問い詰めました。

その迫力は尋常ではなく、脇差を手に「返事次第では蔦重を斬る」とまで言い放つほどでした。

しかし、瀬川の覚悟に応える形で、彼女の忠誠心を認め、静かに受け入れる姿勢を見せました。

このシーンは、鳥山の嫉妬と怒り、そして瀬川への対応を象徴しています。

彼の感情の揺れ動きや、権力と忠義、そして愛の境界線をめぐる緊張感が描かれ、視聴者に深い印象を与えました。

「市原さんの演じる鳥山検校怖い」という、つぶやきがネット上にありましたが、同感です。

蔦屋重三郎:信念と挑戦

第13話では、蔦屋重三郎が新たな問題に直面しながらも、自身の信念を貫く姿が描かれました。

特に、「筆の力で世の中を変える」という決意は、時代を超えた普遍的なテーマとして印象的ですね。

彼は鱗形屋の偽板事件を通じて、出版業界の問題点を改めて認識し、文化を守るための挑戦を続けています。

この姿勢は、現代の私たちにも通じるメッセージを含んでいるようです。

重三郎の信念は、幕府の規制という大きな壁に直面しながらも揺るがないものでした。

彼の「文化を守る」という信念と、それに対する権力の圧力が物語の核心として描かれ、視聴者に深い感動を与えました。

また、彼の情熱に共感する仲間たちが再び手を差し伸べるシーンは、絆の強さを示すとともに、次なる挑戦への希望へと繋がりました。

このエピソードでは、重三郎の信念と挑戦が、江戸の社会問題や人間の欲望、忠義と欲望の対立を描き出す中で、視聴者に深い感動を与えたようです。

歴史的背景

座頭金の制度

江戸時代の「座頭金」って、なんだか知ってる?

実は、盲人たちが運営していた高利貸しの制度なんです。

幕府が盲人たちに与えた経済的な特権で、座頭たちは幕府の許可のもとで金を貸し付け、利息を得ることができたんです。

庶民だけでなく、旗本や大名にまで貸し付けが行われて、その影響力はどんどん大きくなっていったんだって。

そもそも、なんで盲人が金融業を?って思うかもしれないけど、これには徳川家康の政策が深く関わってるんです。

家康は、戦乱で職や家族を失った盲人たちに職業を与え、生活の基盤を整えるために、当道座という盲人自治組織の運営と経済活動を保護したんです。

社会問題

でも、座頭金ってただの福祉制度じゃなかったんです。

実際には法外な金利で貸し付けられ、借り手が返済できなくなると厳しい取り立てが待ってたんだよね。

月利で8分(約8%)、年利では実に96%前後とされることもあったんだから、現代の金利感覚とは全然違う。

特に、返済が滞ると家屋敷や土地、家財道具が差し押さえられるだけでなく、最悪の場合は家族すら売りに出されることもあったんだとか。

娘が遊郭に売られた、息子が出家させられて家督を乗っ取られたなんてエピソードも、単なる伝説じゃなくて、座頭金がもたらした江戸の闇のリアルだったんです。

『べらぼう』第13話でも、旗本の家が座頭金の返済のために追い詰められ、切腹寸前にまで陥る展開が描かれてるけど、これはまさに、座頭金の搾取性と社会的影響力の象徴なんですね。

庶民にとって、座頭金は命をつなぐ一時しのぎである一方、人生そのものを狂わせる猛毒にもなり得たというわけです。

米相場の急変、商売の失敗、病気や災害といった突発的な支出に対処するため、やむなく座頭金を利用する者が少なくなかったけど、一度借りたら最後、膨れ上がる利息に追われ、夜逃げ・破産・家族離散に至るケースも後を絶たなかった、怖いですねー。

こうして、座頭金は江戸の町で“目に見えない地獄”として恐れられたんです。

『べらぼう』の作中で描かれる「座頭金に手を出したら終わり」という空気感は、まさに当時の民衆感情をリアルに反映してるというわけです。

金融と権力が結びついたとき、人は何を失うのか――座頭金はそれを体現する歴史の証人なんです。

テーマ性

経済と欲望

第13話で描かれた経済と人間の欲望の対立は、まさに「座頭金」を通じて象徴されていました。

座頭金は、江戸時代の金融システムとして、庶民や武士の生活を支える一方で、法外な金利と厳しい取り立てによって、借り手を追い詰める存在でもありました。

劇中では、鱗形屋の偽板事件や、旗本の娘が借金のために売られる事態が描かれ、経済的な圧力が人間の欲望を引き出すリアリティが静かに描かれていましたわけです。

特に、座頭金の取り立てに見られる「弱者に偽装した強者」の構図は、現代社会における金融問題にも通じるものがを感じました。

家督を奪い、嫡子を出家させるなどの手口は、過剰な債務によって人生を壊される現代の借金問題と重なる部分が多く、視聴者にも強い共感や憤りを与えたのではないでしょうか。

このテーマ性の強さが、歴史ドラマとしての「べらぼう」の重厚さを支えている気がします。

経済と欲望の対立は、人間が何を求め、何を失うのかという普遍的な問いを投げかけ、視聴者に深い感動を与えました。

忠義と欲望

キャラクターの忠義心と欲望の葛藤も、第13話の重要なテーマです。

特に、瀬川と鳥山検校の関係は、忠義と欲望の狭間で揺れ動く二人の心情を象徴しているようです。

瀬川は、蔦屋重三郎への想いを断ち切り、鳥山への忠誠を誓うという決断を下します。

このシーンは、彼女の内面の葛藤と成長を深く感じさせ、視聴者の心を揺さぶりましたよね。

また、鳥山検校の嫉妬と怒り、そして瀬川への対応も、忠義と欲望の対立を描いています。

彼の感情の揺れ動きや、権力と忠義、そして愛の境界線をめぐる緊張感が、視聴者に深い印象を与えています。

この忠義と欲望の葛藤は、人間が何を優先し、何を犠牲にするのかという問いを投げかけ、視聴者に深い感動を与えました。

キャラクターの内面の葛藤と成長が、物語の深みを増す重要な要素となっています。

次回予想

座頭金問題の解決

次回の第14話では、座頭金問題の解決に向けた展開が予想されます。

幕府が当道座に大規模な手入れをし、瀬川と鳥山検校が捕らえられるという展開から、座頭金の取り締まりが本格化する可能性が高いです。

田沼意次が座頭金問題にどう対応するのか、そしてそれが江戸の社会構造にどのような影響を与えるのかが注目されます。

また、重三郎が瀬川を守るために罪を引き受けるようです。

このことで、次回の展開では彼の行動が物語の鍵となるでしょう。

重三郎の信念と挑戦が、座頭金問題の解決にどのように関与していくのか、見どころ満載ですね。

キャラクターの今後

主要キャラクターの今後の動向や成長についても予想ができます。

特に、瀬川が鳥山検校との関係をどう修復するのか、あるいはさらなる決裂に向かうのかが注目されます。

彼女の「文」が誰に届くのか、その意味が何を動かすのかに注目ですね。

もしかして、蔦重と瀬川が再び…!。

また、重三郎と源内の動きも重要です。

重三郎が新たな挑戦を模索し、源内がエレキテルの問題にどう対処するのか、そして二人がどのように協力して出版文化を守っていくのかが、次回の展開に大きな影響を与えるでしょう。

さらに、吉原全体を揺るがす土地問題や、新たな人物の登場も物語に大きな影響を与えそうです。次回の展開に期待が高まります。

視聴者の反応と考察

ネット上の反応

第13話「お江戸揺るがす座頭金」に対する視聴者の反応は、SNS上で大いに盛り上がりました。

特に、瀬川(小芝風花)の告白シーンは、視聴者の心を強く捉えました。

- 「全部ぶちまけたなぁ」「瀬川のウソ偽りのない告白に、息するのを忘れたわいやぁ、すごかった」

- 「やはり小芝風花がまだまだ主役……」「今宵も、瀬以演じる小芝風花が大優勝!」

- 「小芝風花ちゃん、こんなに演技がすごいって知らなかった! 今日も泣かされたよ」

また、鳥山検校(市原隼人)のキャラクターに対する評価も注目すべき点です:

- 「怖すぎ」「ヤバい奴。DVやん」「これはモラハラDV夫」

専門家の意見

歴史専門家や批評家からは、以下のような意見が寄せられています:

- 本郷和人(東大史料編纂所教授):『べらぼう』は、江戸時代の金融システム「座頭金」を通じて描かれる社会問題や、忠義と欲望の対立を深く掘り下げています。特に、座頭金の取り立てに見られる「弱者に偽装した強者」の構図は、現代社会における金融問題にも通じるものがあります。

◇ - 匿名の批評家:第13話は、政治・経済・人間関係が重層的に絡み合った濃密な回でした。座頭金問題を通じて描かれる社会問題や、忠義と欲望の対立は、視聴者に深い感動を与えました。また、田沼意次の台詞や行動が強い印象を残し、「改革者」としての存在感も際立っています。

まとめ

第13話の意義

第13話「お江戸揺るがす座頭金」は、江戸時代の金融システム「座頭金」を通じて描かれる社会問題と、キャラクターの葛藤や成長が見どころのエピソードでした。

特に、座頭金問題を通じて描かれる社会問題や、忠義と欲望の対立は、視聴者に深い感動を与えました。

瀬川の告白シーンは、視聴者の心を捉え、彼女の演技力に対する評価も高まっています。

また、座頭金問題が江戸の社会構造にどのような影響を与えるのか、視聴者は次回の展開に期待を寄せています。

次回への期待

次回の第14話では、座頭金問題の解決に向けた展開が予想されます。

幕府が当道座に大規模な手入れをし、瀬川と鳥山検校が捕らえられるという展開から、座頭金の取り締まりが本格化する可能性が高いです。

特に、瀬川が誰かに「文(ふみ)」を送るという描写が示されており、物語がさらに大きく動く兆しを感じさせます。

視聴者は、彼女の選んだ道とは何なのか、鳥山検校との関係は修復されるのか、それともさらなる決裂に向かうのかに注目しています。

また、蔦重や源内たちがこの座頭金問題にどう関与していくのか、今後の展開から目が離せませんね。