300年前の江戸にも”ピボット戦略”があった!蔦重の往来物革命

第17話「乱れ咲き往来の桜」では、吉原限定だった耕書堂の商いが全国へと飛躍するきっかけが描かれていましたね。

本記事では、蔦屋重三郎が考案した「往来物」を活用したビジネス戦略と、

それを支えた人々との繋がりについて考えてみます。

今回の話は「べらぼう」本来の魅力である”メディアプロデューサーとしての蔦重”の姿が

十分に堪能できる回だったのではないでしょうか。

この記事を読むと以下のポイントがわかります:

- 『べらぼう』第17話の耕書堂の人気爆発の秘密とその仕掛けを知ることができる

- 蔦屋重三郎が考案した往来物ビジネスの革新性とその現代への応用法がわかる

- 江戸時代の既得権益(地本問屋)との闘いと、それを乗り越えるための創意工夫を学べる

- 人と人との繋がりがいかに事業拡大の原動力になったかを理解できる

- 唐丸(喜多川歌麿)の登場が今後のストーリーとビジネスに与える影響を予測できる

- 歴史的な江戸出版文化の実態と、それを現代のビジネスに活かすヒントが得られる

- 逆境をチャンスに変える発想法を、現代のビジネスシーンに活かすコツを掴める

第17話で見る耕書堂の人気爆発

耕書堂は芝居とのタイアップ効果で「べらぼう」に人気を集めていました。

芝居『太平記白石』に登場した「本重」というキャラクターが蔦重をモデルにしていたことで、

若い女性たちが実物の蔦重を一目見ようと殺到する様子が描かれています。

「本重」人気と若い女性客の殺到

「細見を急ぎます!」というセリフが流行語となり、

蔦重をモデルにした芝居の影響で耕書堂には連日多くの客が押し寄せていました。

SNSでは「まるで現代のアイドルと同じ」「べらぼうにモテる蔦重がかっこいい」「本重って名前のセンスよ!」

といった声で盛り上がっていましたね。

蔦屋重三郎という実在の人物が、当時のポップカルチャーの中心にいた様子が

現代のファン文化と重なって見えるのも魅力の一つです。

吉原の枠を超える耕書堂の名声

耕書堂は芝居の影響で「吉原の蔦屋」として一種の観光名所になっていました。

いね(水野美紀)やふじ(飯島直子)ら吉原の女将たちの支援もあり、

蔦重の名は江戸中に広まっていったのです。

現代でいえば口コミマーケティングの先駆けとも言えるこの状況に、

多くの視聴者が「パブリシティの天才」と感心していたようです。

往来物に目をつけた蔦重の戦略眼

往来物という安定した教育コンテンツに着目した蔦重の先見性が成功を導きました。

往来物とは、寺子屋や家庭で用いられた学習書のことで、

江戸時代の庶民教育に欠かせないテキストだったのです。

新之助との再会がもたらした着想

第17話では、かつて花魁・うつせみと駆け落ちした友人・新之助(井之脇海)が百姓となって現れましたね。

本名をふく(小野花梨)と改めたうつせみと幸せに暮らす新之助との再会が、

蔦重に「田舎では本をどう入手するのか」というリサーチのきっかけを与えたのです。

視聴者からは「偶然の出会いがビジネスのヒントになるなんて、現代のマーケティングと同じ」との共感の声も多く見られました。

往来物ビジネスの革新性

蔦重は「往来物」の特性をビジネスの観点から見抜いたんですね。

江戸時代の往来物には、農村用の「農業往来」、商人向けの「商売往来」、

武士向けの「武家往来」といった専門書から、「女今川」のような女性向け教養書まで多様な種類がありました。

これらは一度版木を作れば長期間にわたって印刷できるという収益性の高さがあり、

史実でも蔦屋重三郎は数多くの往来物を手がけています。

現代のサブスクリプションビジネスにも通じる安定収益モデルとして、

ビジネスパーソンの視聴者からは「古くて新しい」と評価されていました。

江戸出版文化と地本問屋の抵抗

既得権益を守ろうとする地本問屋との対立が蔦重の創意工夫を引き出したんですね。

耕書堂の人気に嫉妬した鶴屋(風間俊介)と西村屋(西村まさ彦)は、蔦重への妨害を図ります。

彫師・四五六との信頼関係

地本問屋たちは彫師たちに「耕書堂と組んだら、他の注文はしない」と圧力をかけました。

しかし腕利きの彫師・四五六(肥後克広)は「板木は娘のようなもの」という職人魂から、

密かに蔦重の依頼を引き受けます。

この信頼関係は、江戸出版文化における職人と出版者の絆の重要性を示していたんですね。

SNSでは「仕事への誇りと信頼関係って時代を超えて大事」という感想が多く寄せられていました。

妨害をチャンスに変える発想力

蔦重は地本問屋からの圧力という困難をチャンスに変える発想力を見せます。

吉原という限られた場所での出版から、地方展開への一歩を踏み出すきっかけとなったのです。

この「ピンチをチャンスに変える」発想に、

コロナ禍以降の事業転換を経験した現代のビジネスパーソンたちが特に共感しているようです。

SNSでは「蔦重さんに今の時代にも来てほしい」という声まで見られましたねぇ。

人と人との繋がりが支える事業拡大

蔦重のビジネスの根底にあるのは人間関係の構築力ですね。

往来物という新しいジャンルに挑戦する際も、人と人との繋がりを活かした戦略を展開しています。

地方の豪商たちとの協業モデル

蔦重は「吉原に遊びに来ている地方の豪商たちを本作りに巻き込み、

地元でPRしてもらい地方で販路を拡大する」

という新機軸を打ち出しました。

多くの視聴者が「地方分権的なビジネスモデル」「地方創生の先駆け」と評価するこの戦略は、

中央集権的な江戸時代において画期的なものだったわけです。

デジタル時代の今でも、リアルな人間関係を活かしたビジネスの大切さを再認識させてくれますね。

源内の遺志を継ぐ耕書堂の使命

平賀源内が「書物をもって世を耕せ」という思いで名付けた耕書堂の本領発揮が、

この往来物による地方展開でした。

蔦重の活動は単なる商売だけでなく、文化と教育を通じた社会貢献という側面も持ち合わせていました。

この場面では「源内さんが見ていたらきっと喜んでいる」「教育と文化の力っていいな」など、

視聴者からの感動の声が多く寄せられていたんです。

唐丸登場の伏線と今後の展開

第17話は蔦重と歌麿の出会いという物語の重要局面への導入回でした。

蔦重の事業がさらに飛躍するためには、才能ある絵師との出会いが不可欠だったのです。

「良い絵師」への期待

第17話終盤では「良い絵師を見つけた」という蔦重のセリフがあり、

次回は唐丸こと喜多川歌麿(染谷将太)が登場することが予告されています。

史実では、蔦屋重三郎と喜多川歌麿はともに江戸文化を代表する出版者と絵師として知られ、

『青楼美人合姿鏡』や『歌麿画本虫撰』など多くの名作を世に送り出しました。

かつて蔦重のもとから姿を消した唐丸が、成長してどのような姿で現れるのか、

多くの視聴者が期待を寄せています。

第18話以降の展開予測

第18話以降では、喜多川歌麿の登場によって耕書堂の出版物が芸術性を高め、

さらなる人気を博すことが予想されますね。

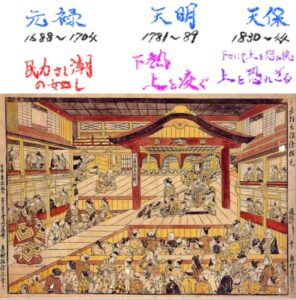

一方で史実では、寛政の改革(1787年〜)により出版物への規制が強化され、

特に春画などの性風俗画で知られる喜多川歌麿と蔦屋重三郎は弾圧を受けることになります。

今後のドラマでは、文化の自由と幕府の規制という対立軸も描かれるのではないでしょうか。

視聴者からは「表現の自由をめぐる現代的テーマにも通じる」との声も上がっています。

まとめ:蔦重が切り拓いた出版革命

第17話は、蔦屋重三郎のメディアプロデューサーとしての才能が遺憾なく発揮された回でした。

往来物という安定した商材に着目し、

地方展開を図ることで吉原という限られた空間から

全国へと事業を拡大していく道筋が描かれましたね。

人と人との繋がりを大切にし、既存の枠組みにとらわれない発想で江戸出版文化に革命を起こした蔦重の姿に、

多くの視聴者が共感し感銘を受けたと思います。

もちろん私も…。

「理念と商売の両立」「逆境をチャンスに変える発想力」「人間関係の構築力」など、

現代のビジネスパーソンにも通じる普遍的な魅力が詰まった回でしたね。

今後、喜多川歌麿との出会いを通じて、

耕書堂がどのように江戸文化を変革していくのか、引き続き注目していきたいと思います。

この記事のポイントをまとめると:

- 耕書堂の人気は芝居との連動というプロモーション戦略で爆発的に拡大した

- 往来物という教育コンテンツに着目した蔦重のビジネス戦略が地方展開の鍵となった

- 地本問屋による妨害は、職人との深い信頼関係によって乗り越えられた

- 地方の豪商たちとの協業モデルが、江戸の枠を超えた全国展開を可能にした

- 唐丸(歌麿)の登場は、今後の物語展開と江戸文化の深化に重要な意味を持つ

- 蔦重の「ピンチをチャンスに変える」柔軟な発想は現代のビジネスにも通じる教訓がある

- 「書物をもって世を耕せ」という理念と商売の両立が、事業成功の本質的要因である